Nozioni introduttive all’osservazione amatoriale del Cielo

Spesso nella mie attività astronomiche, sia nei contatti diretti sia nelle interazioni sui social media, mi vengono richiesti consigli sull’acquisto di un primo telescopio. Un quesito apparentemente semplice che nasconde però una complessa tematica a cui non è onestamente possibile rispondere in maniera sintetica, obbligando entrambe le parti in un lungo e dettagliato approfondimento imprescindibile se si vuole un minimo di completezza ed onestà intellettuale. Spesso, in queste occasioni, sono tentato di indirizzare le persone verso siti specifici, dove l’argomento viene trattato in maniera più o meno approfondita ma comunque abbastanza estesa senza entrare in dettagli eccessivamente tecnici; in effetti è piuttosto raro che chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’osservazione amatoriale del cielo abbia nozioni di ottica, di fisica e di astronomia, per cui un approccio discorsivo scevro di formule dovrebbe essere senz’altro più auspicabile. Contemporaneamente si corre però il rischio di fornire un servizio parziale, dando l’illusione al neofita che la matematica e l’ottica, anche se di base, non siano necessarie; questo porta ad ignorare alcuni elementi essenziali che possono condizionare in maniera pesante scelte seguenti. Per contro altri siti scelgono un approccio squisitamente tecnico, apprezzabile dal punto di vista formale, ma forse un po’ troppo ostico per una parte considerevole di pubblico. Una via di mezzo è quindi senz’altro auspicabile e, in questo senso, tento di dare il mio modesto contributo nel quadro generale di servizio alla comunità visto come un’introduzione all’astronomia non professionale.

Il Diametro del Telescopio.

Dopo queste necessarie premesse, si può passare a sviscerare l’argomento nelle sue varie sfaccettature, iniziando con quello che è, probabilmente, l’aspetto più importante: il diametro del telescopio. Con questo termine intendo il diametro della lente o specchio principale del nostro strumento ottico, chiamato anche obiettivo, quella che è destinata a raccogliere la luce proveniente dagli astri; vedremo più avanti le differenze tra telescopi a lenti e quelli a specchio. Le dimensioni dell’obiettivo del telescopio è l’elemento fondamentale dell’intero sistema ottico e fornisce un’immediata indicazione circa le sue potenziali prestazioni: esso permette di valutare quanta luce verrà raccolta dallo strumento e permette di calcolare il potere risolutivo dello strumento, ovvero la sua capacità di visualizzare i più piccoli dettagli osservabili. Per fare un esempio, un telescopio da 100mm di diametro raccoglierà circa 278 volte più luce dell’occhio umano adattato al buio, uno da 200mm circa 1.100 volte di più. Inoltre un telescopio da 100mm di diametro avrà un potere risolutivo pari a circa 1,2 secondi d’arco, mentre un 200mm arriverà a circa 0,6 secondi d’arco. Il termine “secondi d’arco” indica una misura angolare dove 1 secondo d’arco (rappresentato graficamente dai doppi apici “) corrisponde a 1/3600 di grado.

Il Potere Risolutivo.

Vediamo innanzi tutto di approfondire l’argomento del potere risolutivo: come si è detto è la capacità di un obiettivo di mostrare dettagli fini di un’immagine, in campo astronomico si possono considerare due stelle molto ravvicinate tra di loro (stelle doppie) oppure le più piccole strutture visibili sulla Luna o sulla superficie di un pianeta (crateri ad esempio). Per calcolare il potere risolutivo di solito si usa una formula empirica dovuta all’astronomo inglese William Rutter Dawes (1799-1868) e per questo chiamata formula di Daves:

Pr = 120 / D

Dove Pr è il potere risolutivo espresso in secondi d’arco e D il diametro del telescopio in millimetri. In realtà si tratta di una formula molto approssimata, spesso anche il termine fisso 120 non è poi così fisso, in quanto alcuni usano altri valori che possono andare da 115 fino anche a 138. Una migliore formulazione si deve al fisico britannico John William Strutt Rayleigh (1842-1919), premio Nobel nel 1904, e viene chiamato criterio di Rayleigh:

Pr = 1,22 * (L / D)

dove L è la lunghezza della luce media nel campo del visibile, ovvero quella percepibile dall’occhio umano; questo valore è pari a circa 550 nanometri (nm) ovvero 0,00055 millimetri. Il criterio di Rayleigh è sicuramente più rigoroso perchè tiene conto della natura ondulatoria della luce, della rifrazione e dell’interferenza. Le immagini delle stelle dovrebbero essere dei punti privi di dimensioni in quanto, anche per quelle più vicine, i loro diametri reali sono enormemente inferiori rispetto all’incredibile distanza a cui si trovano da noi. Tuttavia quando si esamina l’immagine di una stella attraverso un telescopio possiamo rilevare che si presenta come un piccolo disco luminoso circondato da uno o più anelli; il disco centrale è chiamato disco di Airy e gli anelli esterni anelli di diffrazione: questa immagine viene creata grazie alle proprietà ondulatorie della luce, non è un difetto del sistema ottico ed è assolutamente indipendente dalle caratteristiche fisiche dell’oggetto che si osserva. Il disco di Airy ha quindi dimensioni fisse per ogni telescopio e rappresenta il minimo diametro angolare di una sorgente che il telescopio ci può fornire; un qualunque oggetto avente dimensioni angolari inferiori alle dimensioni del disco di Airy o con dimensioni virtualmente nulle, come nel caso di una stella, verrà mostrato comunque come un dischetto delle dimensioni del disco di Airy. La formula approssimata per calcolare il diametro del disco è:

A = 2,44 * (L / D)

dove ancora L è la lunghezza d’onda media dello spettro visibile (550 nanometri) e D il diametro del telescopio in millimetri; il risultato A è espresso in secondi di arco; il concetto di potere risolutivo ora può essere espresso nei termini della capacità di un telescopio di poter separare due dischi di Airy contigui.

Immagine di diffrazione di una stella così come si presenta in un telescopio, con il Disco di Airy al centro contornato dagli Anelli di Diffrazione; immagine tratta dal documento “Telescopi Astronomici” di Giuseppe Cutispoto, INAF, Osservatorio Astrofisico di Catania

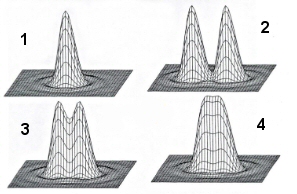

Il Criterio di Rayleigh applicato sui profili di luminosità dei dischi di Airy. Nel caso 1 abbiamo una singola stella, nel caso 2 e 3 due stelle sempre più ravvicinate ma ancora separabili; il caso 4 avviene quando le due stelle sono molto vicine, ovvero quando la loro separazione è al di sotto del diametro del disco di Airy e non possono più essere viste separatamente. Immagine tratta dal documento “Telescopi Astronomici” di Giuseppe Cutispoto, INAF, Osservatorio Astrofisico di Catania

Nell’uso comune viene utilizzata la formula di Dawes, in quanto più semplice ed immediata; in effetti i risultati delle due formule non differiscono poi così tanto e poi bisogna tener conto che ci sono altri effetti che possono condizionare pesantemente il potere risolutivo di un telescopio; uno di questi, e forse il più importante, è dovuto alla turbolenza atmosferica.

Il Seening

La nostra atmosfera, che ci protegge e permette la vita sul nostro pianeta, è in realtà un problema per chi osserva il cielo. Si comporta come una lente che deforma le immagini dei corpi celesti, introducendo disturbi di varia natura che portano ad un generale peggioramento della visibilità e nitidezza. Con il termine “turbolenza atmosferica” si intendono tutti quei fenomeni di agitazione dell’aria che fanno scintillare le stelle e deformano le immagini dei pianeti, spesso precludendo la visibilità dei dettagli più fini ed abbassando di fatto il potere risolutivo di un qualunque telescopio; tutto questo è sintetizzato dal termine inglese seening che in questo contesto assume proprio il significato di “grado di turbolenza o agitazione atmosferica”, anche se la sua esatta traduzione dall’inglese è un qualcosa di completamente diverso. Per misurare il seening si utilizza l’immagine a fuoco di una stella e si valuta il grado di visibilità del suo disco di Airy e degli anelli di diffrazione. Esistono due scale che possono essere utilizzate: una è quella di Antoniadi dall’astronomo di origine greca naturalizzato francese Eugenios Antoniadis (1870-1944) ed è composta da scala in numeri romani che va da I (seening perfetto, eccezionale) a V (massima turbolenza, pessimo); più completa è senz’altro quella di Pickering dall’astronomo William H. Pickering (1858-1938) che prevede una scala che va da 1 a 10 dove 1 rappresenta il seening peggiore e 10 quello migliore, estesa ed invertita quindi rispetto a quella di Antoniadi. Entrambe le scale sono valide però personalmente credo che sia più semplice utilizzare quella di Antoniadi, se non altro perchè suddivisioni troppo dettagliate come nel caso del sistema di Pickering, possono generare confusione specie negli osservatori meno esperti.

| SEENING I | Eccezionale. Immagine perfetta, stabile e ben definita per diversi minuti. Piuttosto rara, massimo venti notti all’anno per una qualunque località. |  |

| SEENING II | Buono. Lunghi intervalli con immagine ferma, alternati con brevi momenti di leggero tremolio. |  |

| SEENING III | Medio. Immagine disturbata da tremolii, con alcuni momenti di calma |  |

| SEENING IV | Cattivo. Immagine costantemente perturbata da persistenti tremolii. |  |

| SEENING V | Pessimo. Immagine molto perturbata. |  |

Scala di Antoniadi per misurare il seening, ovvero il grado di turbolenza atmosferica.

Il risultato finale è che solo nel caso di seening di livello I e II il potere risolutivo reale sarà molto vicino a quello teorico previsto dalle formule di Dawes e dal criterio di Rayleigh, in tutti gli altri casi sarà limitato dalla turbolenza atmosferica. Di questo tocca ovviamente tener conto nella scelta finale di un telescopio. Se infatti la zona da cui si osserva soffre di un seening perennemente cattivo e lo strumento dovrà essere destinato principalmente all’osservazione planetaria, sarà perfettamente inutile acquistarne uno di grande diametro, perchè verrà sicuramente sottoutilizzato e non potrà essere trasportato con facilità in zone con seening migliore per via delle sue dimensioni. Per le osservazioni visuali di oggetti deboli, chiamate Deep Sky, il seening è un po’ meno determinate, conta sicuramente di più la capacità del telescopio di raccogliere quanta più luce possibile, quindi di avere un grande diametro dell’obiettivo; le cose cambiano drasticamente con l’astrofotografia, dove un seening cattivo condizionerà pesantemente anche le immagini a media e lunga esposizione.

La Magnitudine Limite

E’ necessario a questo punto andare ad approfondire il secondo argomento collegato al diametro dell’obiettivo di un telescopio, ovvero della sua capacità di raccogliere luce. Questo parametro ci potrà dire quanto in profondità si potrà spingere l’indagine del nostro strumento ottico, ovvero quali saranno gli oggetti più deboli che potrà registrare; per poter valutare questo elemento è però necessario introdurre il concetto di magnitudine. Con questo termine si intende la luminosità, apparente od assoluta, di un corpo celeste espressa secondo una scala che affonda le sue origini nell’antichità, esattamente nel periodo ellenistico. Fu Ipparco di Nicea (200-120 AC) il primo probabilmente ad utilizzare il sistema delle magnitudini, assegnando alle stelle visibili ad occhio nudo delle “classi di luminosità” identificando le più luminose come stelle di prima grandezza e quelle più deboli di sesta grandezza. Questo sistema, abbastanza primitivo e poco preciso, fu perfezionato in tempi moderni quando Norman Robert Pogson (1829-1891) definì una stella di prima magnitudine come 100 volte più luminosa di una di sesta magnitudine, per cui il rapporto tra due classi di magnitudini contigue doveva essere di 2,512. Venne adottata la scala logaritmica e vennero introdotte i valori decimali, le magnitudini oltre la sesta per le stelle più deboli, visibili solo con strumenti ottici, e quelle di valore zero e negative per gli oggetti più luminosi. In questa scala Sirio, la stella più luminosa di tutto il cielo ha magnitudine -1,44, la Luna Piena circa -12 ed il Sole -26,8; gli oggetti più deboli fotografati sono all’incirca di magnitudine 30, ripresi con il telescopio spaziale Hubble e con il Keck Telescope di 10 metri di diametro nelle Hawaii. Per calcolare la magnitudine limite che potrà raggiungere il nostro telescopio è, in prima approssimazione, possibile utilizzare la seguente formula:

M = 7,5 + (5 * LOG(D))

dove D è il diametro dell’obiettivo del telescopio in centimetri, LOG è il logaritmo a base 10 e M la magnitudine limite apparente risultante.

Dobbiamo usare il termine “apparente”, anche se implicito quando si parla di astronomia osservativa, in quanto stiamo valutando la luminosità di astri così come ci appaiono dalla Terra, con l’influenza dell’atmosfera terrestre ed indipendentemente dalla loro distanza e dalle loro luminosità reali; in astrofisica ha invece la massima rilevanza il termine di magnitudine assoluta ma la sua trattazione esula dall’ambito di questo articolo. Un telescopio da 100 millimetri di diametro potrà quindi mostrarci, teoricamente ed approssimativamente, stelle fino alla magnitudine 12,5, ovvero 400 volte meno luminose delle stelle più deboli teoricamente visibili ad occhio nudo: questo in base all’equazione:

F2/F1 = 2,512(m2-m1)

Dove F2/F1 è il rapporto tra i flussi luminosi degli oggetti presi in considerazione, m2 e m1 invece le magnitudini apparenti, quindi si deve considerare la differenza assoluta tra le due magnitudini.

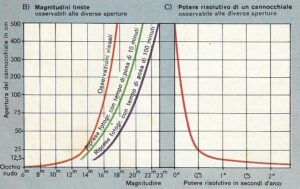

Grafici schematici che riassumono a sinistra la magnitudine limite raggiungibile con diversi diametri di obiettivi ed a occhio nudo in funzione della tecnica osservativa, a destra il potere risolutivo sempre in funzione del diametro del dell’obiettivo del telescopio. Immagine tratta da “Atlante di Astronomia” di Joachin Herrmann, Oscar Studio Mondadori, III edizione aprile 1980.

Una formulazione più corretta della formula utile per il calcolo della magnitudine limite sarebbe la seguente:

M = m + (5 * LOG(D/p))

dove ancora LOG è il logaritmo a base 10, D il diametro del telescopio, p il diametro della pupilla umana in condizioni di perfetto adattamento al buio e m la magnitudine limite ad occhio nudo, cioè la magnitudine della stella più debole che è possibile scorgere senza l’ausilio di strumenti ottici. Questa diversa formulazione viene quindi espressa in termini di guadagno di luce raccolta rispetto all’occhio umano e diventa dipendente dalla serata osservativa, in quanto si parte dalle stelle più deboli visibili ad occhio nudo, cosa che può variare da una giornata all’altra. In questa forma la magnitudine limite del nostro telescopio da 100 millimetri di diametro, con una serata dove la magnitudine limite del cielo è 5,0 diventa 11,1. Attenzione però che in realtà siamo ancora ben distanti da una valutazione corretta: la magnitudine limite è infatti influenzata anche da altri fattori, tra i quali il contrasto che viene applicato all’immagine, cosa che si ottiene con l’ingrandimento e che può essere calcolato con ulteriori formule leggermente più complesse. In generale si assume come formula di riferimento la prima che per quanto molto semplificata, tiene effettivamente conto solo del diametro del telescopio; la seconda introduce degli elementi troppo variabili e non generalizzabili, così come altre formulazioni più complesse. E’ innegabile però che la magnitudine limite ad occhio nudo influenzi pesantemente il risultato finale di magnitudine limite telescopica, sia visuale che fotografica: la scelta di un telescopio deve quindi tenere presente le condizioni generali di osservazione del luogo che sarà maggiormente utilizzato come sito osservativo.

La costellazione di Orione ripresa con un obiettivo fotografico da 55 mm aperto a f/5.6 ed un’esposizione complessiva di 120 secondi a 6400 ISO. La luminosa stella rossastra sulla sinistra dell’immagine è Betelgeuse (Alpha Orionis), variabile che può assumere anche magnitudini leggermente negative; l’altra stella più luminosa nell’immagine è quella blu a destra, Rigel (Beta Orionis) di magnituine zero. Le stelle più deboli visibili in questa foto sono oltre la magnitudine 10. (Foto Massimo Dionisi, 20 ottobre 2020)

Il Fondo Cielo

Traducendo in termini pratici i discorsi riguardanti la magnitudine limite ad occhio nudo, vediamo che si può tranquillamente parlare di luminosità di fondo del cielo includendo anche gli effetti dell’inquinamento luminoso. Il cielo ha una sua luminosità di fondo che, per quanto possa essere bassa, è tuttavia presente anche quando sembra assolutamente scuro e profondo come una notte in alta montagna; l’effetto è più evidente quando si osserva da zone pianeggiati dove l’atmosfera è meno limpida con maggiore quantità di pulviscolo atmosferico, in questi casi si arriva ad osservare il fondo cielo come una velatura biancastra che sottrae alla vista le stelle più deboli. Le cose peggiorano in presenza della luce zodiacale oppure della Luna che con il suo chiarore impedisce l’osservazione di oggetti deboli anche con i telescopi; ancora peggio se ci si trova ad osservare in presenza di disturbi luminosi dovuti alle attività umane, quindi con un inquinamento luminoso. Se tutti questi fattori di disturbo devono essere tenuti presenti nel caso di osservazioni visuali, la cosa diventa veramente drammatica nel caso di fotografia a lunga esposizione; tutti i disturbi che tendono ad innalzare la luminosità del fondo cielo sono forse poco rilevanti nel caso di osservazioni visuali o fotografiche dei pianeti o della Luna, assumono invece la massima importanza quando ci si voglia spingere con esposizioni maggiori di pochi minuti per cercare di riprendere oggetti deboli e diffusi, come nebulose e galassie. Anche chi opera con fotocamere digitali delle ultime generazioni si trova in difficoltà; poco gioverà alzare i valori degli ISO per diminuire il tempo di posa il più possibile: la maggiore sensibilità del sensore, oltre ad aumentare il rumore di fondo, evidenzierà e registrerà comunque il disturbo luminoso. E’ anche vero però che proprio i sensori elettronici hanno permesso la fotografia astronomica anche in presenza di inquinamento luminoso, portando innegabili benefici all’astrofilo: se prima era praticamente impossibile solo pensare di fotografare oggetti deboli in prossimità di centri abitati utilizzando le emulsioni fotografiche, ora con i CCD e i CMOS sono possibili esposizioni anche di diversi minuti dove è possibile registrare immagini significative, specie se si utilizzano filtri UHC od altri a banda ancora più stretta che escludono le lunghezze d’onda provenienti dalle sorgenti luminose artificiali. In questo senso un ruolo importante gioca anche la lunghezza focale del telescopio e, quindi, il suo rapporto d’apertura.

Inquinamento luminoso dovuto alla presenza di centri abitati. Quasi sempre la presenza di agglomerati urbani, anche di media o piccola entità, si accompagna ad un pesante inquinamento luminoso del cielo per lo più non giustificabile. Troppo spesso vengono installati lampioni che proiettano luce dove non serve, ossia verso il cielo, oppure insegne luminose che sprecano inutilmente energia elettrica. In questa immagine la città di Sassari in Sardegna ripresa dal piccolo centro abitato di Osilo posto ad una quota di circa 600 metri sul livello del mare; la città di Sassari ha una popolazione complessiva di circa 130.000 abitanti. (Foto Massimo Dionisi, 25 agosto 2020)

Lunghezza Focale ed Ingrandimenti.

Spesso la domanda più frequente che viene rivolta ad un astrofilo quando si parla di un telescopio è “quanto ingrandisce?” La domanda può avere un senso se si parla di microscopi, in campo astronomico è più che altro posta male. L’ingrandimento che può raggiungere un telescopio è un aspetto secondario, di fronte ad uno primario come il diametro dell’obiettivo, come si è visto, e alla lunghezza focale; in realtà non è nemmeno una proprietà intrinseca dello strumento ottico, in quanto può variare notevolmente a seconda del tipo di oculare che viene utilizzato. Ma occorre andare per gradi. Per prima cosa riconosciamo un’altra delle proprietà fondamentali di un obiettivo di un telescopio: la lunghezza focale dell’obiettivo.

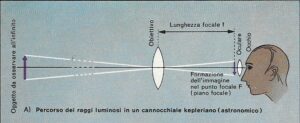

Schema estremamente generalizzato di un telescopio. Immagine tratta da “Atlante di Astronomia” di Joachin Herrmann, Oscar Studio Mondadori, III edizione aprile 1980.

I raggi di luce che entrano nell’obiettivo di un telescopio sono paralleli, l’obiettivo provvede a concentrarli in un punto, detto punto focale, dove l’immagine risultante, a fuoco, può essere esaminata visualmente con oculari o fotografata; la distanza tra l’obiettivo e il punto focale è chiamato appunto lunghezza focale. Il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro dell’obiettivo è chiamato rapporto di apertura o semplicemente apertura dello strumento, dato dalla formula:

f = F/ D

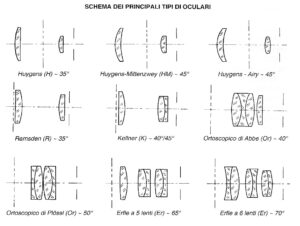

valori alti di f indicano uno strumento in cui la lunghezza focale è molto superiore al diametro: in questi casi si dice che il telescopio è “poco luminoso”, viceversa per bassi valori di f si parla di telescopi luminosi o “veloci”. Uno strumento luminoso, con un rapporto di apertura fino a 4 o 5, indicato graficamente come f/4 o f/5, è definibile come “luminoso” perchè ha un campo apparente più grande e, a parità di diametro dell’obiettivo, potrà utilizzare in fotografia un tempo di esposizione più breve rispetto ad un telescopio meno luminoso come un f/8 o f/10. Però al diminuire del rapporto focale aumentano anche alcuni difetti ottici congeniti, come il coma e varie aberrazioni, che possono essere corrette a prezzo però dell’incremento esponenziale del costo finale dello strumento ottico. In generale, telescopi con aperture fino a f/5 sono destinati principalmente alle osservazioni di oggetti deboli e diffusi, quelli da f/10 o f/12 per osservazioni planetarie e lunari; una via di mezzo possono essere considerati gli strumenti tra f/6 e f/8. Ovviamente nulla toglie che si possa fare astrofotografia di oggetti deboli anche con telescopi aperti a f/10, dipende però in questo caso anche dalla loro configurazione ottica e dal fatto di avere un diametro uguale o superiore ai 150 o 200 millimetri. In campo visuale la distinzione permane, infatti un telescopio aperto a f/5 mostrerà con più facilità oggetti deboli e diffusi rispetto ad un f/10; però per l’osservazione diretta con l’occhio subentra un altro elemento assolutamente fondamentale: l’oculare. L’oculare è un sistema ottico per conto suo, il cui scopo è quello di porsi al fuoco dell’obiettivo e restituire un’immagine ingrandita ed all’infinito di quella messa a fuoco dall’obiettivo stesso. Esistono diversi tipi di oculari che si differenziano per schema ottico e quindi potenzialmente destinati a diverse applicazioni; i più semplici ed economici sono composti da due lenti, mentre quelli più complessi e costosi costituiscono un sistema ottico completo anche di cinque o sei lenti di alta qualità. Come sistema ottico indipendente, l’oculare ha una sua lunghezza focale specifica: il rapporto tra la lunghezza focale dell’obiettivo del telescopio e quella dell’oculare dà come risultato l’ingrandimento che si ottiene utilizzando quel particolare oculare, secondo la formula:

J = F / Fo

dove Fo è la lunghezza focale dell’oculare, F quella dell’obiettivo del telescopio e J l’ingrandimento risultante. Se ne deduce immediatamente che oculari aventi una lunghezza focale maggiore forniranno ingrandimenti minori, parimenti ad un maggior campo apparente abbracciato e, complessivamente, fornendo immagini più luminose ma meno contrastate. Oculari con focali più corte forniranno viceversa un ingrandimento maggiore, un campo apparente minore ma un contrasto superiore.

Schemi ottici di alcuni degli oculari più diffusi. Per convenzione si intende che la luce entri da sinistra, per cui gli schemi sono orientati di conseguenza; il numero riportato per ogni schema insieme al nome si riferisce al campo visivo apparente abbracciabile dall’oculare. Immagine tratta dal libro di Walter Ferreri “Come osservare il cielo con il mio primo telescopio”, editrice Il Castello, terza edizione 1997.

Ad esempio un telescopio di 1 metro di lunghezza focale abbinato ad un oculare da 25 millimetri di focale, uno tra i più lunghi che potremmo trovare in commercio, darà come risultato 40 ingrandimenti, indicati graficamente come 40X. Il campo abbracciato dipende molto dalla configurazione ottica dell’oculare, per cui possiamo trovare anche oculari di focale corta con un campo apparente piuttosto considerevole; chiaramente i loro costi lievitano all’aumentare delle prestazioni. Altri importanti parametri che contraddistinguono gli oculari sono la loro estrazione pupillare e la pupilla d’uscita. La prima indica la distanza tra l’ultima lente dell’oculare e il punto dove si deve porre l’occhio per una corretta visione dell’immagine: un’alta estrazione pupillare (10 o 12 millimetri) risulta più comoda e riposante per l’occhio, senza che le ciglia vadano a sbattere contro il barilotto esterno dell’oculare o che la lente dell’oculare si appanni per via dell’umidità dell’occhio, senza contare i vantaggi per chi è costretto ad osservare con gli occhiali. La pupilla d’uscita è invece il diametro del fascio luminoso uscente dall’oculare come viene visto dall’occhio e dipende essenzialmente dal rapporto tra il diametro dell’obiettivo e l’ingrandimento secondo la relazione:

Pu = D / J

si vede quindi che all’aumentare dell’ingrandimento diminuiranno le dimensioni della pupilla d’uscita, ovvero arriverà meno luce all’occhio e quindi l’immagine risulterà meno luminosa. La situazione teoricamente migliore per l’osservazione visuale si raggiunge quando la pupilla d’uscita del sistema telescopio più oculare eguaglia il diametro della pupilla dell’occhio umano in condizioni di adattamento al buio; questo valore è intorno ai 6 millimetri, quindi per esempio con un telescopio da 100 millimetri di diametro, per ottenere 6 millimetri di pupilla d’uscita dovremmo applicare circa 16X come ingrandimento. Un valore del genere può essere raggiunto con una focale dell’obiettivo molto bassa, come 500 millimetri, con un oculare da 25 millimetri; il nostro strumento avrà quindi un’apertura pari a f/5. Nel caso invece volessimo dedicare la nostra attenzione su soggetti planetari o lunari potrà essere usata una pupilla d’uscita più piccola, per esempio 2 millimetri: il nostro strumento da 100 millimetri necessiterà questa volta di 50X per dare quel risultato; questo significa che avendo il nostro obiettivo una focale di 500 millimetri dovremmo usare un oculare da 10 millimetri. Ma può un ingrandimento del genere darci un’immagine soddisfacente di un oggetto celeste, per esempio un pianeta? In realtà si può definire l’ingrandimento minimo risolvente come quell’ingrandimento con cui possiamo iniziare a visualizzare chiaramente i dettagli più fini che il nostro telescopio può mostraci. Abbiamo già visto che la capacità di risolvere i dettagli è una proprietà basilare dell’obiettivo di un telescopio, più grande è il diametro dell’obiettivo maggiore sarà il suo potere risolutivo, entro i limiti imposti dal seening. L’immagine che si forma sul piano focale è già completa, nel senso che sono già presenti tutti i dettagli potenzialmente visibili, quello che dobbiamo fare è ingrandirli affinché il nostro occhio riesca a percepirli; questo compito è, come si è visto, affidato all’oculare. Se quindi stabiliamo un rapporto tra il potere risolutivo del telescopio e il potere risolutivo dell’occhio umano, potremmo anche calcolare quale sarà il valore dell’ingrandimento minimo necessario, come si può calcolare dalla formula:

Jmin = Por / Pr

dove Por è il potere risolutivo dell’occhio, Pr quello del telescopio e Jmin l’ingrandimento minimo. Normalmente si assume che il potere risolutivo dell’occhio umano sia intorno ai 100” anche se persone con la vista particolarmente acuta possano arrivare anche a 80”, rifacendoci all’esempio precedente, l’ingrandimento minimo per un telescopio da 100 millimetri di diametro sarà di 84X, essendo il suo potere risolutivo di 1,2”. L’ingrandimento massimo possibile può essere invece definito empiricamente come il doppio del diametro dell’obiettivo del telescopio in millimetri; quindi il nostro strumento da 100 millimetri di diametro potrà al massimo ingrandire 200 volte, con 500 millimetri di lunghezza focale raggiungere i 200X non è una cosa semplice in quanto servirebbe un oculare di lunghezza focale di 2,5 millimetri. Ammesso che un oculare del genere possa esistere, la sua estrazione pupillare e pupilla d’uscita sarebbero veramente minime, praticamente inutilizzabili. Si può ricorrere ad un oculare da 6 millimetri ed aggiungere un dispositivo ottico che possa raddoppiare la lunghezza focale dello strumento, dispositivo chiamato lente di Barlow. La lente di Barlow è l’equivalente astronomico del moltiplicatore di focale fotografico, è composta come minimo da due lenti ma meglio se costituita almeno da tre componenti; con questa configurazione forse non si raggiungeranno esattamente i 200X richiesti ma ci si potrà avvicinare abbastanza. La regola del doppio del diametro in millimetri per l’ingrandimento massimo è ovviamente da prendere in considerazione con le dovute cautele: innanzi tutto, come detto, è una valutazione empirica poi vale fino a valori medi dei diametri dell’obiettivo; per un telescopio da 400 millimetri di diametro, per esempio, sicuramente non sarà valida e l’ingrandimento massimo potrà non superare quello calcolabile per un telescopio da 200 millimetri. Da questi esempi si può capire meglio perchè telescopi con bassi rapporti d’apertura sono preferiti per l’osservazione di oggetti deboli e diffusi mentre quelli con rapporti maggiori vengono destinati principalmente all’osservazione planetaria e lunare: è molto più semplice utilizzare forti ingrandimenti con uno strumento dotato di una focale lunga piuttosto che adattarsi con uno con focale corta e viceversa per i bassi ingrandimenti. Un forte ingrandimento non mostrerà più dettagli della superficie di un pianeta o della Luna, semplicemente farà vedere meglio quelli già presenti nell’immagine; oltre un certo limite però non ci saranno più vantaggi e l’immagine diventerà troppo confusa per poter essere utilizzabile.

Le Riprese Fotografiche

Fino a questo momento nella trattazione mi sono limitato a considerare più che altro l’aspetto visuale dell’osservazione attraverso i telescopi, facendo solo accenni a quella fotografica; vediamo ora invece qualche dettaglio di quest’ultima, con alcune formule che ci possano aiutare a capire alcune grandezze e proprietà fondamentali. Innanzi tutto chiariamo che con il termine “fotografico” ormai si intende esclusivamente le riprese effettuate attraverso particolari sensori elettronici che una volta colpiti dalla luce emettono elettroni, producono cioè una corrente elettrica, in maniera proporzionale alla quantità di fotoni da cui sono stati illuminati. Si distinguono due tipi di sensori, apparentemente simili ma profondamente diversi, i CCD e i CMOS: i primi sono l’acronimo di Charged Coupled Device, in italiano “dispositivo ad accoppiamento di carica”, mentre il secondo sta per Complementary Metal Oxide Semiconductor. In sostanza entrambi assolvo alla stesso compito, trasformare il segnale luminoso continuo in un’informazione digitale e hanno completamente sostituito le antiche e gloriose emulsioni fotografiche, relegandole per sempre negli archivi della storia. I vantaggi di questa evoluzione digitale sono evidenti, come già accennato nella sezione riguardante il Fondo Cielo: la maggiore sensibilità, la versatilità, l’assenza di difetti di reciprocità, la riposta lineare rispetto alla quantità di fotoni registrati, la possibilità di registrare una quantità enorme di immagini e di poterle esaminare anche immediatamente sono solo alcuni dei benefici che gli astrofili hanno avuto con l’introduzione dei sensori elettronici in campo astronomico. Non mi voglio soffermare sul dettaglio del funzionamento delle camere CCD o delle CMOS in quanto esistono già altri articoli e documenti in rete di ottima qualità prodotti da autori veramente esperti in questo campo, ritengo quindi che il mio modesto contributo sia assolutamente irrilevante; quello che però posso dire è che sostanzialmente esistono due tipi diversi di camere: le classiche fotocamere che vengono utilizzate normalmente dal grande pubblico, equipaggiate con sensori CMOS, e le camere specifiche per uso astronomico, che possono prevedere l’utilizzo sia di sensori CMOS sia di CCD . Le prime sono quelle che si possono trovare in qualsiasi negozio di ottica o attraverso la grande distribuzione, con marche note a tutti come Canon, Nikon, ecc.; per poter utilizzare proficuamente queste fotocamere in campo astronomico è assai preferibile che siano delle reflex, quindi ad obiettivo intercambiabile, e che venga acquistato uno specifico raccordo meccanico, chiamato Anello T2, per collegare il corpo macchina al tubo del telescopio.

Anello T2 per il collegamento di una fotocamera reflex al sistema di messa a fuoco del telescopio; ne esistono di diversi tipi a seconda della marca della fotocamera e quindi del tipo di attacco degli obiettivi. Foto Massimo Dionisi.

E’ possibile, ovviamente, anche usare la fotocamera con la propria ottica, collegandola in parallelo al telescopio, in modo che quest’ultimo possa “guidare” la fotocamera nella ripresa di grandi campi celesti, tuttavia l’applicazione più importante si realizza quando si crea un sistema ottico completo obiettivo del telescopio + fotocamera. La seconda tipologia di camera è quella specifica per uso astronomico, progettata per lavorare abbinata ad un telescopio: può essere equipaggiata con un sistema di raffreddamento interno per diminuire il rumore di fondo dovuto all’elettronica e, in questo caso, abbiamo normalmente una camera CCD specificatamente pensata per lunghe esposizioni di oggetti deboli e diffusi, come nebulose e galassie; altre camere più semplici e meno costose sono prive del sistema di raffreddamento e sono destinate più che altro alle riprese planetarie e lunari o di guida su telescopi in parallelo al telescopio principale; per queste sono utilizzati sensori CMOS. Vedremo nel dettaglio queste particolari situazioni nel seguito, per il momento utilizzerò la dicitura “CCD”, anche se in maniera impropria, per identificare sia le camere CCD vere e proprie sia le CMOS: solo per ragioni di sintesi, resta inteso che i due dispositivi sono profondamente diversi anche se assolvono al medesimo compito.

Una delle principali proprietà di un sensore CCD è la dimensione dei pixel di cui è composto: come regola generale maggiori sono le dimensioni del pixel più sensibile questo risulterà; d’altra parte pixel troppo grandi potrebbero non essere eccessivamente graditi nel caso sia necessaria una risoluzione fine degli oggetti ripresi, come può essere nel caso di pianeti o della Luna. La sensibilità, in realtà, dipende in massima parte dalla scala d’immagine utilizzata, concetto che ci porta direttamente a poter parlare del criterio di campionamento.

Il Campionamento

Per sua stessa natura il CCD è un dispositivo che può riprodurre i segnali che riceve in maniera limitata, essendo formato da un numero finito di pixel. In sostanza possiamo dire che stiamo utilizzando uno strumento discontinuo per cercare di registrare dei segnali continui come quelli luminosi che arrivano all’interno del nostro telescopio; questo potrebbe portare alla perdita di una certa quantità di informazioni. Esiste però il cosiddetto criterio di campionamento per il quale se vengono eseguiti un numero sufficiente di rilevazioni è possibile ricostruire l’intero segnale continuo, senza perdita di informazioni. Il criterio fa parte del Teorema del Campionamento, dovuto al fisico Harry Theodor Nyquist e all’ingegnere e matematico Claude Elwood Shannon, e permette di stabilire, traslato nel campo dell’ottica e dell’astronomia, che sono necessari almeno 2 pixel per poter registrare il più piccolo dettaglio visibile con un telescopio. Restando ancorati al nostro telescopio di 100 millimetri di diametro e lunghezza focale di 500 millimetri, ricordiamo che il suo potere risolutivo teorico sarebbe pari a circa 1,2” da distribuirsi su 2 pixel, quindi per sfruttare al massimo il nostro telescopio la scala d’immagine del sensore dovrà essere pari a 0,6” per pixel. Però dobbiamo ricordare di fare i conti con il seening: l’esperienza insegna che ben difficilmente potremmo avere un stabilità dell’atmosfera che ci permetta di superare i 2” di risoluzione massima; quindi la nostra scala d’immagine per il sensore deve per forza di cose attestarsi al massimo su 1” per pixel. La scala d’immagine per il telescopio deve però tenere presente le dimensioni fisiche reali dei pixel del sensore CCD stabilite dal costruttore e viene calcolata con la formula:

S = ( d / F ) * 206265

dove d sono le dimensione del pixel (un lato se quadrati, lato più lungo o meglio diagonale se rettangolari), F la focale del telescopio e S la scala d’immagine secondi d’arco / pixel. Nei nostri esempi precedenti abbiamo spesso usato un ipotetico telescopio da 100 millimetri di diametro e 500 millimetri di lunghezza focale, utilizzando una fotocamera commerciale oppure una camera astronomica dedicata alla riprese planetarie ed alla guida che hanno dei pixel in media delle dimensioni di 3,7 micron, si ottiene una scala d’immagine pari a 1,5”/pixel. Il valore non è così lontano dal 1”/pixel ipotizzato e ci possiamo accontentare tranquillamente, anche considerando che raramente il seening ci permetterà di beneficiare del valore ottimale. Un apparecchio del genere, però, non sarebbe propriamente una camera CCD astronomica raffreddata dedicabile alle riprese deep sky: per quelle bisognerebbe orientarsi verso pixel decisamente più grandi, da 6 fino a 9 micron. Un valore medio intorno a 7,8 micron, che poi è la dimensione di una camera QHY8L a colori, porterebbe la scala d’immagine a ben 3,2”/pixel; in queste condizioni ci troveremo nella condizione di sottocampionamento, staremo cioè utilizzando una scala più grande di quella ottimale prevista che si tradurrebbe con delle immagini aventi stelle troppo piccole che mostrerebbero la forma dei pixel (stelle quadrate…), anche se nelle foto a lunga posa vedremo gli oggetti nebulari ben definiti e dettagliati. Appare quindi chiaro che, nella scelta di uno strumento che sia adatto alla fotografia astronomica, sia necessario considerare non solo il telescopio ma anche la camera CCD con cui dovrà essere abbinato, tutto questo in funzione del diametro dell’obiettivo e del seening medio del luogo osservativo. Invece con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 200 millimetri di diametro e rapporto d’apertura f/10, molto diffuso tra gli astrofili, una camera con pixel da 3,7 micron porterebbe ad una scala d’immagine di 0,38”/pixel; saremmo in questo caso in una condizione di sovracampionamento: le immagini stellari verranno distribuite su più pixel e così anche i dettagli più piccoli che il telescopio ci potrà mostrare, per contro gli oggetti nebulari ci appariranno deboli, poco incisivi e non ben contrastati. In realtà una condizione del genere trova la sua migliore applicazione nelle riprese planetarie, a patto di non esagerare: nelle fotografia di pianeti e della Luna non si procede per scatto singolo, bensì si registrano dei brevi filmati in formato AVI non compresso che possano registrare qualche migliaio di frame con tempi esposizione brevissimi, dell’ordine di pochi decimi di secondo. In questo modo le turbolenze atmosferiche possono quasi essere “congelate”, permettendo di registrare una parte di frame in condizioni di seening pressoché perfetto: il filmato viene quindi passato a dei software specifici che possono individuare i frame migliori, assemblarli insieme, mediarli e fornire un risultato finale sotto forma di immagine singola corretta; ulteriori elaborazioni permettono poi di eliminare, seppur parzialmente, il rumore di fondo ed ottenere immagini che possono anche arrivare al limite della risoluzione teorica dello strumento utilizzato. Si è detto senza esagerare: infatti si potrebbe essere tentati, avendo a disposizione un telescopio con una discreta lunghezza focale, di “forzare” la scala d’immagine nel tentativo di avere dei dischi planetari più grandi possibile; il nostro Schmidt-Cassegrain da 200 millimetri f/10 può essere spinto anche a focali equivalenti pari a tre volte la sua focale originale, quindi fino a 6 metri o anche di più, con particolari tecniche di ripresa che illustrerò più avanti. In queste condizioni la scala d’immagine diventerebbe di 0,13”/pixel sempre con i nostri pixel da 3,7 micron, difficile da approvare anche nelle migliori condizioni di seening; la risoluzione massima possibile sarà sempre comunque quella prevista dalle leggi dell’ottica, il che equivale per un obiettivo da 200 millimetri a circa 0,6”, quindi 0,3”/pixel. E’ vero che stiamo cercando di ingrandire un poco i dettagli più minuti, distribuendoli su più di un pixel per poterli osservare meglio, tuttavia se si ingrandisce troppo le immagini appariranno sgranate, impastate e completamente sfuocate. Utilizzando una camera CCD astronomica, come la già citata QHY8L, con il nostro Schmidt-Cassegrain f/10 la situazione è differente: ci troviamo ad avere, al fuoco principale del telescopio, una scala d’immagine di 0,8”/pixel quindi ancora in regime di sovracampionamento, tuttavia è una condizione quasi al limite e comunque rimediabile con un riduttore di focale, un accessorio ottico esattamente opposto al duplicatore di focale. In commercio si possono reperire ottimi riduttori di focale, che effettuano anche delle correzioni ottiche al campo inquadrato, per un fattore di 0,63: la lunghezza focale del nostro Schmidt-Cassegrain diventerebbe quindi equivalente a circa 1200 millimetri con una conseguente scala d’immagine di 1,3”/pixel. Meglio però utilizzare un telescopio che ha una focale più corta in modo nativo, come un riflettore da 200 millimetri di diametro e lunghezza locale di 1200 millimetri (f/6): forse non sarà lo strumento migliore per fotografare i pianeti ma sarà senz’altro molto più indicato per le deboli nebulose e le elusive galassie. Abbiamo fatto le nostre considerazioni portando come esempi sia camere CMOS o fotocamere con pixel piccoli (3,7 micron per esempio) e le CCD con pixel più grandi (7,8 micron): all’aumentare delle dimensioni dei pixel aumentano le loro capacità di contenere elettroni, aumenta cioè la loro dinamica e quindi la capacità di registrare correttamente oggetti con grandi differenze di luminosità al loro interno, come ad esempio le galassie a spirale, anche per questo sono preferite per gli oggetti deboli. Le camere CCD per uso astronomico hanno anche un’altra caratteristica, oltre al sistema di raffreddamento utile per diminuire il rumore di fondo dell’elettronica, la capacità di poter unire i pixel per formare dei pixel virtuali più grandi in modalità 2×2 o anche superiori; questa modalità è chiamata binning che aumenta la sensibilità ma diminuisce la risoluzione. La risoluzione di una camera come la QHY8L portata ad esempio è di partenza circa 3000×2000 pixel (binning 1×1), in modalità binning 2×2 si attesta quindi a circa 1500×1000. Appare chiaro che usando il binning 2×2 avremmo anche risolto in maniera semplice e pulita il sovracampionamento del nostro telescopio Schmidt-Cassegrain f/10, che passerebbe ad una scala d’immagine di 1,6”/pixel. Scegliendo delle fotocamere commerciali si perde la possibilità di raffreddare l’elettronica e diminuire quindi il rumore di fondo ed in questo senso sarebbe preferibile utilizzare pose brevi, per contro la risoluzione è nettamente superiore con costi decisamente inferiori; una tipica camera commerciale entry-level, per esempio della Canon, costa poche centinaia di euro e fornisce già una risoluzione di 6000×4000 pixels (24 megapixels circa) anche se sono ovviamente assenti tutti quegli accorgimenti tecnici usati nelle camere CCD astronomiche. Le dimensioni dei pixel nelle fotocamere commerciali può essere intorno ai 3,7 micron, praticamente analoghe ad una tipica camera CCD astronomica non raffreddata per le riprese planetarie; una fotocamera del genere abbinata ad un telescopio da 500 millimetri di diametro darebbe una scala d’immagine di 1,5”/pixel: un compromesso abbastanza buono per la ripresa di oggetti nebulari a grande campo.

Le tecniche di ripresa fotografiche

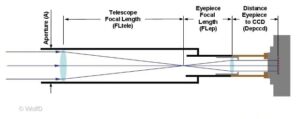

Anche se non si tratta di un argomento direttamente connesso con la scelta di un telescopio, è indubbiamente preferibile avere le idee chiare sulle diverse modalità nell’eseguire riprese di astrofotografia, in modo da poter orientare le proprie scelte nel caso fosse questa la destinazione d’uso principale del nostro futuro strumento ottico. Per le normali riprese di deep sky a media e lunga esposizione la fotocamera o camera CCD deve essere posta al primo fuoco del telescopio, dove si concentra l’intero flusso luminoso raccolto dall’obiettivo; bisogna quindi rimuovere l’oculare con cui si osserva visualmente ed inserire la camera. Come accennato nel paragrafo introduttivo sulle riprese fotografiche, per collegare una fotocamera è necessario un raccordo meccanico, chiamato Anello T, specifico per la marca di fotocamera; è quindi ovvio che si dovrà utilizzare esclusivamente solo i corpi macchina di fotocamere reflex. Identico il discorso per le camere CCD astronomiche, però queste sono già progettate per interfacciarsi con il tubo di messa a fuoco del telescopio sia direttamente sia tramite degli adattatori normalmente forniti con la stessa camera CCD. Alcuni neofiti usano anche fotocamere compatte o, in generale, non reflex fino ad utilizzare la camera del proprio smartphone; la tecnica è abbastanza semplice: avvicinano l’obiettivo della camera o smartphone all’oculare del telescopio e scattano una foto; questo metodo viene chiamato afocale. La qualità dell’immagine risultante è molto scarsa, piena di aberrazioni e spesso distorta. Può essere considerato un primo, rudimentale tentativo di fotografia astronomica, da abbandonare il più presto possibile. Al primo fuoco dell’obiettivo di un telescopio, un oggetto di cui si conoscono le dimensioni angolari si presenta con delle dimensioni in millimetri date dalla formula:

d = ( F * m ) / 206265

dove F è la focale dello strumento in millimetri, m il diametro angolare apparente dell’oggetto in secondi d’arco e d le sue dimensioni risultanti in millimetri sul punto di messa a fuoco. Per esempio un pianeta come Giove che alla minima distanza dalla Terra presenta un diametro apparente medio di 50”, con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 200 millimetri di diametro e rapporto d’apertura f/10 verrà visualizzato al fuoco come un dischetto di 0,48 millimetri, la Luna invece, che ha un diametro apparente medio di 30′ ovvero 1800”, si presenterà con un diametro di quasi 18 millimetri. Tradotto in termini di pixel, fotografare la Luna piena con il telescopio in esempio ed una fotocamera commerciale avente pixel delle dimensioni di 3,7 micron produrrebbe un’immagine del nostro satellite naturale equivalente a circa 4800 pixel di diametro; viceversa un telescopio 100/500 più volte citato negli esempi ne darebbe una di poco meno di 1200 pixel di diametro. Questi esempi sono utili anche perchè ci permettono di introdurre un altro elemento importante nelle riprese fotografiche: le dimensioni del campo inquadrato. La formula per calcolarne le dimensioni in secondi d’arco è:

C = ( L * 206265 ) / F

dove L è lunghezza in millimetri del lato del sensore ed F la lunghezza focale del telescopio. Essendo tutti i sensori rettangolari, la formula va applicata per ogni lato. Vediamo quindi che il nostro Schmidt-Cassegrain abbinato ad una fotocamera commerciale con sensore di dimensioni 22,3×14,9 ci offrirà un campo di 2300”x1536” ovvero 0,64°x0,43°, in altre parole potrà comprendere completamente un soggetto come la Luna piena che ha un diametro di circa 0,30°. Il metodo di porre la camera di ripresa al primo fuoco del telescopio è, come si è detto, quello standard: in pratica si trasforma il telescopio in un obiettivo fotografico; in questo modo è possibile riprendere qualunque tipo di oggetto celeste. Alcuni soggetti necessitano però a volte di tecniche particolari di ripresa: i pianeti e la Luna, ad esempio, possono essere fotografati ad alto ingrandimento per mettere in evidenza i dettagli più piccoli che il telescopio può mostrare, in accordo sia con il potere risolutivo dello strumento sia con i limiti imposti dal seening. Abbiamo già visto, parlando del campionamento, che vengono utilizzati sensori CMOS con pixel piuttosto piccoli, dell’ordine di 3,7 micron, e telescopi con focali native piuttosto lunghe che possono essere ancora aumentate con particolari accorgimenti; uno di questi è il ricorso alla lente di Barlow, un utilissimo accessorio ottico che permette di aumentare la focale del nostro telescopio: così uno Schmidt-Cassegrain di 2 metri di focale nativa potrà diventare uno strumento da 4 metri di focale equivalente con l’utilizzo di una Barlow 2x. La lente di Barlow si inserisce al posto dell’oculare e dopo di esso si collega la camera CCD/CMOS; ne esistono di diversi tipi che variano la lunghezza focale da un fattore di 1,5x fino a 4x anche se fattori più spinti andrebbero evitati perchè l’immagine degrada rapidamente in qualità già dopo 2x o 3x. Anche la qualità può cambiare considerevolmente da un modello ad un altro: sono senz’altro da preferire quelle apocromatiche, anche se più costose, rispetto alle acromatiche perchè forniscono immagini di qualità nettamente superiore per via del maggior numero di lenti utilizzate, che correggono diverse aberrazioni, e della migliore qualità dei vetri. Un’altra tecnica utilizzata per produrre immagini ad alto ingrandimento di pianeti e della Luna è quello chiamato proiezione dell’oculare. Si inserisce normalmente un oculare nella sua sede, come se si dovesse osservare visualmente, e poi grazie ad alcuni raccordi fotografici si posiziona la camera CMOS dopo l’oculare stesso. Potrebbe sembrare un metodo molto simile a quello di appoggiare una fotocamera o uno smartphone all’oculare, tuttavia non è così in quanto il collegamento è realizzato con dei raccordi meccanici e, inoltre, la camera di ripresa è priva di ottica; in pratica l’oculare proietta l’immagine sul sensore CCD. La focale risultante dell’intero sistema dipende ora sia dalla lunghezza focale dell’oculare sia dalla distanza tra l’ultima lente dell’oculare ed il sensore, oltre che dalla lunghezza focale dell’obiettivo; la formula per calcolare la nuova lunghezza focale equivalente è:

Feq = F * ( ( T / Fo ) – 1 )

F è la focale dell’obiettivo del telescopio, Fo la focale dell’oculare e T è la distanza tra l’oculare ed il sensore CCD, chiamato tiraggio. Scegliendo opportunamente l’oculare è possibile ottenere delle lunghezza focali equivalenti che possono produrre immagini piuttosto dettagliate dei maggiori pianeti e della Luna: non bisogna ovviamente esagerare, come descritto precedentemente nella sezione dedicata al campionamento.

Schema ottico del sistema di proiezione dell’oculare. Immagine tratta dal sito AstronomySource

Riprendiamo ancora una volta il nostro telescopio Schmidt-Cassegrain da 200 millimetri f/10, troviamo che con un oculare da 9 millimetri di focale ed un tiraggio di 30 millimetri si ottiene una focale equivalente di 4,6 metri, portando il nostro telescopio ad un rapporto d’apertura di f/23; la scala d’immagine, utilizzando sempre il nostro sensore da 3,7 micron, risulterà essere di 0,16”/pixel che potrebbe apparire eccessiva ma che considerando le altre condizioni relative alla metodologia di ripresa ed all’elaborazione delle immagini può essere presa in considerazione in presenza di un buon seening. Aumentare ulteriormente la focale non produrrebbe alcun vantaggio, anzi sarebbe assolutamente deleterio in ogni caso.

Componenti necessari per assemblare una versione di un sistema di proiezione dell’oculare; in questo caso si prevede il collegamento di una fotocamera commerciale, in quanto è presente come ultimo elemento sulla destra l’anello T2 per il collegamento di un corpo macchina reflex. Immagine tratta dal sito AstronomySource.

Tipi di telescopi.

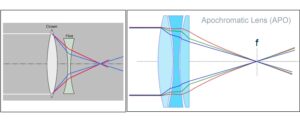

Normalmente questa sezione viene presentata all’inizio di una trattazione riguardante la scelta d’acquisto di un telescopio, specie se si tratta del primo strumento astronomico. In realtà tutto quello illustrato finora può essere considerato quasi completamente svincolato dalla tipologia di telescopio e si è fatto un riferimento preciso solo nel caso dello Schmidt-Cassegrain ma solo per identificare una tipologia di strumento già piuttosto diffusa in ambito amatoriale; è ora però di affrontare anche questo argomento. Possiamo dividere i telescopi in due grandi categorie: quelli a lenti, chiamati rifrattori, e quelli a specchio identificati come riflettori; storicamente i primi telescopi ad essere costruiti furono i rifrattori: il primo telescopio ad uso astronomico costruito da Galileo Galilei intorno al 1610 era un rifrattore costituito da una singola lente posta all’estremità di un tubo e di un’altra lente, l’oculare, all’altra estremità. Telescopi di questo tipo erano però affetti da un grave difetto noto come aberrazione cromatica: una lente singola, infatti, si comporta come un prisma ed un prisma scompone la luce bianca nelle sue componenti come mostrò Newton nella seconda metà del XVII secolo; l’effetto finale nell’immagine al telescopio era che tutti gli oggetti presentavano un fastidioso alone colorato. Si cercò di minimizzare l’effetto aumentando a dismisura la lunghezza focale ma la soluzione migliore arrivò solo intorno alla metà del XVIII secolo con l’introduzione di obiettivi più complessi, formati da due e tre lenti, chiamati acromatici, in cui però continuavano ad esserci dei limiti per la lunghezza focale che non poteva essere più corta di un certo valore, pena il ripresentarsi di pesanti difetti ottici. In tempi molto più recenti sono stati introdotti telescopi rifrattori con obiettivi costituiti da più lenti e di composizione particolare: sono chiamati apocromatici e forniscono immagini ancora più corrette otticamente con lunghezza focali più corte; parimenti il loro costo è di diversi ordini di grandezza superiore rispetto a quello degli acromatici. I telescopi rifrattori acromatici sono normalmente destinati alle osservazioni planetarie, lunari e di stelle doppie mentre gli apocromatici vengono spesso utilizzati come astrografi per via del loro grande campo visivo, del basso rapporto d’apertura che permette un risparmio nei tempi di esposizione per le foto deep sky e la mancanza di ostruzione centrale che abbasserebbe il contrasto; nelle soluzioni tipicamente fotografiche viene spesso aggiunto un altro elemento ottico noto come spianatore di campo che permette di correggere le aberrazioni extra-assiali ed ottenere un campo visivo totalmente corretto, con stelle puntiformi anche ai bordi. Nei telescopi rifrattori il diametro dell’obiettivo è, ovviamente, il diametro della lente frontale del telescopio e la lunghezza focale si sviluppa linearmente fino ad un punto retrostante l’obiettivo stesso; i rapporti di apertura tipici per un rifrattore acromatico sono f/10 o f/12 mentre per un apocromatico da f/8 fino a f/6 o anche meno a seconda del modello.

Schemi ottici generalizzati di un obiettivo di un telescopio rifrattore acromatico (a sinistra) e di un apocromatico generico (a destra). Le linee colorate rappresentano i percorsi delle lunghezza d’onda dei diversi componenti la luce bianca una volta che incontra il sistema di lenti e viene rifratta; un obiettivo acromatico semplice non può correggere tutte le lunghezza d’onda in modo da concentrare il fuoco in un punto singolo, per cui si creano aloni colorati intorno alle stelle, le immagini planetarie possono mostrare un lato rossastro ed un’altro blu. Un obiettivo apocromatico, invece, riesce a concentrare tutte le componenti principali della luce bianca nello stesso punto ottenendo immagini prive di cromatismo; anche il materiale di cui sono costituite le lenti è diverso negli apocromatici rispetto agli acromatici. Immagine tratta dal sito Best Binocular Reviews.

I telescopi riflettori sono invece caratterizzati dalla presenza di specchi nei loro schemi ottici e ne esistono i diversi tipi: anche in questo caso abbiamo un capostipite creato da James Gregory nel 1663 e perfezionato da Sir Isaac Newton nel 1668. Questo tipo di riflettore, chiamato newtoniano, è costituito da uno specchio di profilo parabolico posto sul fondo di un tubo sulla cui sommità è piazzato uno specchio piano, più piccolo, di sezione ellittica montato su un supporto a raggiera di norma a quattro elementi. La luce che entra nel tubo che è aperto va a riflettersi sullo specchio in fondo verso il secondario che, a sua volta, la devia lateralmente sul lato del tubo che è forato per poter accogliere il sistema di messa a fuoco con l’oculare o l’apparecchiatura fotografica. Lo schema ottico permette di avere una certa flessibilità per i rapporti d’apertura, che possono andare da f/4 fino anche a f/10: normalmente un riflettore newtoniano f/6 o f/8 viene definito come strumento “tuttofare” e l’estrema semplicità dello schema permette di avere strumenti medio-grandi a costi relativamente bassi; tutto questo ha portato questo tipo di riflettore ad essere il più diffuso tra gli appassionati di astronomia.

Schema ottico di un telescopio in configurazione Newton, immagine tratta da Wikipedia: crediti Di Szőcs Tamás Tamasflex – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8630703

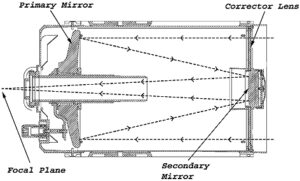

In tutte le configurazioni ottiche dei riflettori si intende come diametro dell’obiettivo le dimensioni dello specchio più grande, detto primario, deputato a raccogliere la luce degli astri. Derivato invece direttamente dal lavoro di James Gregory è lo schema ottico Cassegrain che deve il nome dal suo ideatore l’astronomo francese Laurent Cassegrain nella seconda metà del XVII secolo. In questo schema abbiamo ancora un tubo aperto da un lato dove entra la luce che va a riflettersi sullo specchio primario posto sul fondo ed ancora lavorato in modo da avere un profilo parabolico; la luce va ancora a convergere sullo specchio secondario più piccolo posto all’estremità del tubo dove entra la luce ma questa volta di sezione circolare e con profilo iperbolico anziché piano come per il newtoniano. Il fascio di luce viene quindi riflesso indietro verso il primario, concentrandosi al suo centro che è forato; dietro lo specchio primario si trova tutto il complesso del sistema di messa a fuoco, con oculare o apparecchio fotografico. Questo schema permette di avere grandi lunghezze focali con tubi abbastanza corti, proprio grazie al rimando del fascio ottico tra i due specchi, quindi particolarmente adatto per le osservazioni planetarie e lunari; a livello amatoriale questo schema ottico non ha riscosso molto successo mentre viene utilizzato in alcuni grandi telescopi professionali di grande diametro. Dal Cassegrain derivano altri schemi ottici, tra questi almeno uno ha avuto invece un grande successo tra gli astrofili, quello Schmidt-Cassegrain. A differenza del Cassegrain in questo schema abbiamo lo specchio principale con profilo sferico, le aberrazioni che vengono introdotte nel sistema da questo specchio più rudimentale vengono parzialmente corrette da una lastra correttrice posizionata nella parte superiore del tubo, dove entra la luce; il tubo risulta quindi adesso chiuso e la lastra correttrice provvede anche a sorreggere lo specchio secondario; la particolarità è che le correzzioni vengono effettuate prima che si verifichino le aberrazioni: in sostanza la luce in entrata nel telescopio viene deviata dalla lastra correttrice ntroducendo delle distorsioni che saranno poi compensate dalle aberrazioni dello specchi sferico. Questo tipo di telescopio si trova normalmente con rapporti d’apertura pari a f/10 anche se ne esistono versioni con rapporti focali più luminosi; in ogni caso viene considerato uno strumento polivalente: adatto quindi sia per le osservazioni planetarie sia per quelle deep sky.

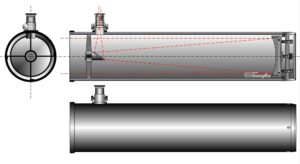

Schema ottico e meccanico di un tipico telescopio Schmidt-Cassegrain commerciale: da notare la manopola in basso a sinistra che permette di muovere l’intero specchio primario per consentire la messa a fuoco.

Una variante dello Schmidt-Cassegrain è il Maksutov-Cassegrain in cui in luogo della lastra correttrice troviamo un menisco: le caratteristiche di questa particolare configurazione fanno sì che non si possa arrivare a diametri molto grandi e che il rapporto d’apertura rimanga compreso tra f/12 ed f/15, adatto quindi più che altro all’osservazione visuale amatoriale e, in particolar modo, a quella dei pianeti e della Luna. Esistono altre configurazioni ottiche come ad esempio la Ritchey-Chrétien ma si tratta di soluzioni che trovano credito solo tra gli astrofili molto evoluti o in campo professionistico. Abbiamo quindi completato anche una rapida panoramica su alcune delle configurazioni ottiche che più incontrano i favori degli astrofili; questo, insieme con le informazioni teoriche e pratiche fornite precedentemente, può iniziare a fornire un grado abbastanza esauriente delle problematiche connesse alla scelta di un telescopio, specie se si tratta del primo acquisto. Tuttavia è ancora mancante un aspetto fondamentale, troppo spesso ignorato o sottovalutato da quasi tutti i neofiti ovvero cioè che sorregge il telescopio e che permette il suo puntamento, garantendo la stabilità di tutto il sistema mentre si osserva o si fotografa: la montatura.

La Montatura

Con il termine “montatura” normalmente si intende solo la parte superiore di tutto il complesso meccanico che sorregge il telescopio; la parte inferiore cioè il treppiede o la colonna che provvede a rialzare tutto il sistema dal terreno è considerato a parte. Nei telescopi più semplici, quelli destinati agli astrofili alle primissime armi e venduti come “sistemi completi” preconfezionati, non si fa molta distinzione tra treppiede e montatura e i due componenti sono venduti come un sistema singolo insieme al telescopio; negli strumenti appena un poco superiori, però, la distinzione esiste e bisogna tenerne conto quando si procede all’acquisto. La stragrande maggioranza dei basamenti sono treppiedi e il più delle volte in metallo, in alcuni casi però vengono forniti in dotazione treppiedi in legno; la cosa importante è che sia estensibile senza la perdita di stabilità e robustezza. La montatura propriamente detta, quella cioè che sorregge direttamente il telescopio, può essere di due tipi: altazimutale ed equatoriale.

Le montature Altazimutali

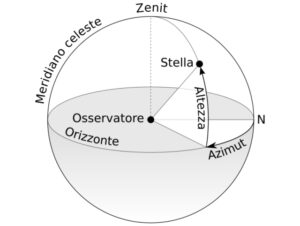

La montatura altazimutale è quella più semplice ed intuitiva: il telescopio è montato all’interno di una forcella di metallo oppure è collegato ad un braccio singolo e si può muovere in orizzontale e in verticale; il movimento orizzontale è permesso per trecentosessanta gradi, quello verticale dall’orizzonte allo zenit, quindi per novanta gradi. Il movimento orizzontale è anche definito azimutale, definendo l’azimut come l’angolo tra la direzione del punto cardinale nord e la direzione in cui è puntato il telescopio andando in direzione est; quello verticale può essere definito zenitale definito come la distanza angolare dalla direzione dell’oggetto a quello dello zenit (verticale per l’osservatore) o a quello dell’orizzonte locale dell’osservatore.

Le coordinate altazimutali. Immagine tratta da Wikipedia

Questo tipo di montatura è in dotazione sia ai telescopi più semplici ed economici sia in alcuni modelli più costosi dove l’intera struttura è motorizzata ed interfacciata elettronicamente con un computer: il computer permette lo stazionamento del telescopio e consente di rintracciare automaticamente una grande quantità di corpi celesti, nonché di inseguirli compensando la rotazione terrestre. Con il termine “stazionamento” si intende un vero settaggio del telescopio in funzione della località in cui si osserva; attenzione però a non confondere lo stazionamento con lo “stazionamento polare” o in gergo la “messa in polare” del telescopio, questo lo vedremo in seguito parlando delle montature equatoriali. Nel caso di una montatura altazimutale computerizzata il sistema chiederà di conoscere la posizione in termini di latitudine e longitudine, la data e l’ora correnti; su sistemi più avanzati e un poco più costosi, il computer potrà ricavare da sé queste informazioni grazie anche ad un modulo GPS integrato. A questo punto il sistema proporrà l’allineamento della montatura su tre stelle a scelta tra quelle visibili in quel momento per l’osservatore: compito dell’astrofilo, ridotto a semplice operatore, sarà quello di perfezionare il puntamento proposto dal sistema computer + montatura puntando con precisione la stella inquadrata dal sistema. E’ tutto, la montatura è ora “stazionata” e pronta a pilotare il telescopio tra i vari oggetti celesti al di sopra dell’orizzonte per l’osservatore e ad inseguire gli oggetti stessi compensando la rotazione terrestre.

Telescopio Schmidt-Cassegrain con montatura altazimutale avanzata; in questo caso è uno strumento della Meade ma assolutamente equivalente a quelli di altre ditte concorrenti come per esempio la Celestron. La montatura è motorizzata su entrambi gli assi e pilotata da computer. Immagine tratta dal catalogo online dei prodotti Meade.

Ho cercato, ovviamente, di semplificare un poco, tuttavia il procedimento descritto è in linea con quanto dichiarato dai fabbricanti: negli strumenti entry-level, per principianti assoluti, i telescopi sono abbastanza piccoli, maneggevoli e facilmente trasportabili, se computerizzati i database di oggetti celesti forniti in dotazione contengono un numero relativamente piccolo di astri, quelli un poco più evoluti possono arrivare anche a 40.000 oggetti celesti che possono essere rintracciati automaticamente. Ovviamente vale sempre la regola che tra la teoria e la pratica corre una certa differenza ed anche tra le ottimistiche dichiarazioni dei fabbricanti e la realtà che l’astrofilo si trova ad affrontare sul campo; la montatura, anche se computerizzata, è pur sempre una struttura meccanica con i suoi difetti congeniti di costruzione ed approssimazioni dovute a compromessi tra problemi d’ingegneria e necessità di mantenere i costi di produzione più bassi possibile: i movimenti del telescopio possono essere limitati in verticale (movimenti zenitali) dall’impossibilità o estrema difficoltà nell’inquadrare proprio lo zenit a causa delle ridotte dimensioni della montatura che fanno sì che il telescopio vada a sbattere contro il treppiede; inoltre anche se viene completata con successo la procedura di allineamento sarà molto difficile che gli oggetti celesti cercati vengano posizionati nel campo visivo del telescopio al primo colpo, sarà sempre necessario procedere per tentativi ed approssimazioni e una certa conoscenza del cielo è comunque sempre necessaria. Il sistema d’inseguimento sulle montature altazimutali è tutt’altro che perfetto e risente pesantemente del fatto che sono necessarie continue correzioni in entrambi gli assi per mantenere l’oggetto inseguito all’interno del campo visivo dell’oculare. Infine, ma non per ultimo in importanza, con una montatura altazimutale anche se computerizzata è molto più difficile fare fotografia astronomica se non quella planetaria e lunare; le lunghe esposizioni, necessarie per immortalare gli oggetti più deboli, sono praticamente impossibili per via dell’effetto chiamato rotazione di campo. Una montatura altazimutale ha il proprio asse verticale puntato verso lo zenit e non verso il polo celeste come nelle montature equatoriali che vedremo in seguito; questo significa che anche se i motori di entrambi gli assi possono compensare il movimento apparente della volta celeste, questo sarà sempre tangente al movimento naturale dell’astro che “ruota”, per così dire, intorno al polo celeste: nelle pose a lunga esposizione questo si traduce nel vedere le stelle ai bordi del campo inquadrato che ruotano lentamente intorno all’oggetto che viene inseguito, l’effetto è chiamato appunto “rotazione di campo”. In telescopi di una certa dimensione viene utilizzato un piccolo apparecchio che viene posizionato immediatamente prima della camera fotografica: si chiama “derotatore di campo” e provvede a ruotare lentamente l’apparecchio di ripresa per compensare l’effetto di rotazione di campo; ovviamente anche questo deve essere connesso al computer che governa il telescopio. L’alternativa economica è quella di esporre per tempi limitati in modo che l’effetto non sia evidente. Va da sé che se la nostra montatura altazimutale non è computerizzata non potremmo parlare di un qualsiasi “stazionamento”, dovremmo non solo rintracciare da soli gli oggetti celesti ma, cosa ben più faticosa, inseguire manualmente gli oggetti inquadrati operando continue correzioni su entrambi gli assi della montatura; può sembrare una cosa banale ma posso assicurare che, specie se si opera ad alto ingrandimento, la cosa può risultare alla lunga faticosa e snervante. Rintracciare gli oggetti celesti non è, invece, una cosa così difficile come si può pensare: basta infatti una buona carta celeste e una certa dose di pazienza e costanza: con il tempo ci si costruirà una solida esperienza e si memorizzeranno le posizioni in cielo degli oggetti più interessanti. La tecnica migliore è quella dello star hopping come viene definito in inglese: in pratica si identifica ad occhio nudo una stella abbastanza luminosa che non sia troppo lontana dall’oggetto che stiamo cercando, si punta con il telescopio e poi si procede regolandosi con la carta stellare opportunamente orientata verso un’altra stella abbastanza luminosa ed ancora più vicina all’oggetto; attraverso step successivi si riesce piano piano non solo a valutare le distanze angolari tra le stelle attraverso l’oculare del telescopio, in confronto con quello che vediamo sulla carta, ma anche a trovare abbastanza rapidamente gli oggetti che ci interessano. Certo all’inizio ci si troverà un po’ spaesati ma con un minimo di applicazione ed attenzione si potrà facilmente superare la difficoltà. Paradossalmente per un neofita è forse più facile fare star hopping con una montatura altazimutale piuttosto che con una equatoriale, questo per via dei movimenti che impostiamo sulla montatura del telescopio che ci verranno più naturali perchè basati sui movimenti spaziali laterali e verticali che siamo abituati a compiere. In ogni caso lo star hopping è una pratica universale, che si può usare sia con le montature altazimutali sia con quelle equatoriali. Esiste un tipo di telescopio che, pur adottando una soluzione altazimutale, non si inquadra esattamente nello schema che ho finora esposto, si tratta del telescopio dobsoniano o Dobson dal nome del suo ideatore, l’astrofilo americano John Dobson. Un telescopio dobsoniano è la versione estremamente semplificata di un telescopio in montatura altazimutale: abbiamo un tubo ottico in configurazione newtoniana che poggia, grazie a due perni laterali al tubo, su due supporti in materiale plastico o in legno i quali a loro volta si riuniscono a formare un basamento collegato ad una piattaforma tramite cuscinetti a sfera; i movimenti verticali sono assicurati dai perni, quelli orizzontali dal basamento che ruota sulla piattaforma. E’ un sistema molto semplice, economico e facilmente trasportabile; non abbiamo treppiede e quindi le dimensioni possono essere molto contenute. Grazie a tutte queste caratteristiche è possibile costruire telescopi molto grandi con una spesa minima e non sono infrequenti obiettivi del diametro anche di 400 millimetri, anche se i Dobson più gettonati dagli astrofili sono quelli da 200 e 250 millimetri di diametro. Non si può fare fotografia astronomica con un Dobson però dal punto di vista dell’osservazione visuale sono degli ottimi strumenti; vengono commercializzati anche alcuni modelli motorizzati e dotati di computer.

Telescopio dobsoniano commerciale prodotto dalla SkyWatcher, altre aziende hanno le loro versioni equivalenti. In questo caso abbiamo un modello semplice ed economico, completamente manuale; esistono però anche delle versioni dotate di motori su entrambi gli assi e collegabili ad un computer.

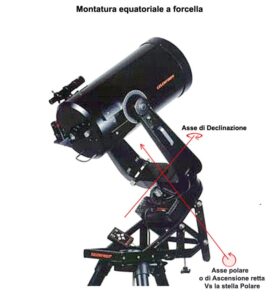

Le Montature Equatoriali

A fronte dell’immediatezza ed intuitività di utilizzo delle montature altazimutali, le montature equatoriali richiedono un tempo maggiore per essere comprese ed utilizzate in modo corretto, tuttavia le prestazioni che possono fornire sono di molto superiori. La loro principale caratteristica è che una volta “stazionate” in maniera sufficientemente precisa, inquadrando un oggetto celeste questo può essere “inseguito” nel suo movimento apparente sulla volta celeste con un singolo movimento della montatura. L’asse verticale della montatura equatoriale non è, infatti, puntato verso lo zenit dell’osservatore ma verso il polo celeste, il polo celeste nord per gli osservatori dell’emisfero boreale, cioè in direzione a circa un grado di distanza dalla Stella Polare, intorno al quale tutti gli oggetti celesti sembrano ruotare durante la notte; per uno strumento trasportabile questo significa che quando si giunge presso il luogo di osservazione, dopo aver montato telescopio e montatura, è necessario orientare l’asse verticale, chiamato asse polare, in direzione del polo celeste: per questo le montature più evolute possiedono un piccolo cannocchiale incorporato nella loro struttura, chiamato cannocchiale polare, che permette un allineamento abbastanza preciso.

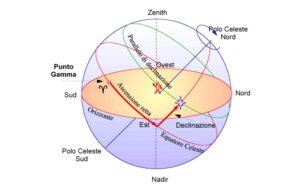

Il cannocchiale polare all’interno della montatura. Immagine tratta dal Blog themcdonalds.

Dopo questa operazione ed alcune piccole altre che diventeranno abitudini quasi automatiche con il tempo e l’esperienza acquisita, il telescopio sarà pronto per essere puntato su qualunque oggetto celeste e, se dotato di motori, potrà inseguire anche per diversi minuti qualsiasi astro senza che siano necessarie correzioni significative. In teoria basterebbe un solo motore sull’asse “orizzontale” in quanto l’inclinazione della montatura è tale che è sufficiente un solo movimento per inseguire gli astri: l’asse che nelle montature altazimutali definivamo orizzontale è ora inclinato rispetto all’orizzonte di un certo angolo, che è pari alla distanza del polo celeste dallo zenit. Non possiamo quindi più definire quell’asse come orizzontale e meno che mai azimutale, bensì lo chiameremo asse di ascensione retta mentre quello che prima definivamo come “verticale” ovvero puntato allo zenit sarà ora l’asse di declinazione e sarà puntato vero il polo celeste. L’ascensione retta è la prima delle due coordinate che vengono utilizzate per rintracciare un qualunque oggetto in cielo: è analoga alla longitudine ma proiettata sulla sfera celeste anziché sul globo terrestre e si misura in ore minuti e secondi in modo che 24 ore corrispondono a 360 gradi, quindi ogni ora di ascensione retta equivale a 15 gradi. Il punto di partenza per la misurazione dell’ascensione retta è il primo punto d’Ariete cioè uno dei due punti sulla sfera celeste dove l’eclittica incrocia l’equatore celeste che è, a sua volta, la proiezione dell’equatore terrestre nel cielo: questi due punti corrispondono alla posizione del Sole durante gli equinozi, in particolare il primo punto d’Ariete il giorno 21 marzo. L’altra coordinata è la declinazione, misurata in gradi a partire dall’equatore celeste fino al polo celeste: declinazione positiva dall’equatore al polo celeste nord e negativa dall’equatore al polo celeste sud.

Il sistema di coordinate equatoriali

In maniera analoga alle montature altazimutali computerizzate, quelle equatoriali dotate di computer, una volta allineate al polo celeste, possono puntare un qualsiasi oggetto e mantenerlo all’interno del campo visivo del telescopio grazie al motore abbinato al movimento in ascensione retta che provvede a fornire quella che è chiamata velocità siderale, ovvero una velocità di spostamento tale che segua la rotazione terrestre di 360 gradi in 23 ore 56 minuti circa. Uno dei vantaggi della montatura equatoriale è che non si presenta il fenomeno della rotazione di campo, a patto che l’allineamento al polo sia stato fatto in maniera abbastanza precisa, potendo quindi permettere l’esecuzione di foto a lunga posa. Esistono diverse configurazioni possibili per una montatura equatoriale, qui ne vedremo le due più diffuse tra gli astrofili: quella “tedesca” e quella a forcella. Nella montatura equatoriale alla tedesca il telescopio è posizionato da una parte, che può essere a sinistra (est) oppure a destra (ovest) come visto da un osservatore che rivolga le spalle al nord e guardi verso sud. Dalla parte opposta al telescopio è posizionata un’asta con dei contrappesi: al centro si trova l’asse polare della montatura che punta al polo celeste e, al cui interno, trova posto il cannocchiale polare; all’interno dell’asse polare si trova anche l’eventuale parte elettronica che si andrà poi ad interfacciare con il computer. Ancora più sotto troviamo il meccanismo che permette l’inclinazione della montatura, regolabile secondo la latitudine del luogo d’osservazione; il tutto viene sorretto da un treppiede o da una colonna, a seconda dei modelli e del produttore. Si tratta della montatura forse più diffusa tra gli astrofili, facilmente smontabile in più componenti e quindi comodamente trasportabile; il telescopio può puntare agevolmente verso qualunque direzione nel cielo, compreso lo zenit ed il polo celeste; per contro soffre di un difetto congenito che però diventa rilevante solo nelle versioni computerizzate: il problema è la reversibilità degli assi al meridiano. Quando si insegue un oggetto celeste nel suo movimento apparente da est verso ovest, arriva un certo momento in cui l’oggetto si troverà alla massima altezza possibile sull’orizzonte locale dell’osservatore; in quel momento si dice che passa al meridiano, ovvero transita per quella linea immaginaria che dal polo celeste va all’equatore celeste passando proprio per la posizione dell’oggetto nel momento stesso in cui si trova alla massima altezza sull’orizzonte. Questa posizione è critica per un telescopio in montatura equatoriale alla tedesca, perchè se stava puntando l’oggetto ad est il tubo del telescopio era posizionato sulla destra e l’asta con in contrappesi sulla sinistra: una volta passato al meridiano il tubo del telescopio si troverà sempre più in basso, potendo addirittura andare a sbattere contro il treppiede. Sarebbe quindi necessario invertire la posizione del tubo e dei contrappesi ma questo significa procedere al riposizionamento completo dello strumento, cosa molto complicata per un telescopio comandato da un computer.

Una tipica montatura equatoriale alla tedesca, proposta in questo caso dalla ditta americana Celestron che fornisce anche il tubo ottico in configurazione Schmidt-Cassegrain; la montatura è abbastanza affidabile in termini di robustezza e precisione. Immagine tratta dal catalogo online della Celestron.