L’affascinante storia della nebulosa del Granchio

Quando ho deciso di scrivere questo articolo devo dire la verità che non sapevo bene da dove iniziare: questo perché sia l’aspetto storico sia quello scientifico sono ugualmente interessanti ed affascinanti e mi risultava difficile scegliere un approccio piuttosto che un altro. Alla fine ho deciso di partire, in un certo senso, dalla fine: le mie foto di questa straordinaria nebulosa, per poi addentrarmi in un excursus storico e una leggera disamina scientifica.

Questa immagine è stata ripresa il 6 settembre 2021 e rappresenta il risultato della somma di quattro immagini esposte 10 minuti l’una attraverso un telescopio Skywatcher 250PDS di 250 millimetri di apertura e 1250 millimetri di lunghezza focale e grazie a una camera CCD QHY8L raffreddata a -15°C. La stella più luminosa che compare nella foto, visibile a sinistra, è in realtà un oggetto nemmeno osservabile ad occhio nudo e non ha nemmeno un nome ma solo un numero di catalogo: HD37013 di magnitudine 6,9 circa; questo per capire su che scale di luminosità ci stiamo confrontando. La Nebulosa del Granchio visibile al centro e nota anche come Messier 1 o NGC 1952, non è osservabile ad occhio nudo: per riuscire a scorgerla visualmente è necessario almeno un buon binocolo e dei cieli molti bui, privi di inquinamento luminoso. Si potrà forse distinguere come una debole e piccola macchia luminosa che però potrebbe risultare difficilmente distinguibile dalle stelle puntiformi circostanti: per apprezzarla davvero serve un telescopio riflettore di almeno 130 millimetri di diametro dove si potrà scorgere molto somigliante ad una cometa senza coda; in un telescopio da 200 millimetri di diametro in su la visione sarà senz’altro molto migliore. Allego qui una carta celeste utile per identificare la posizione di questo oggetto e reperibile sul sito “Free Star Charts” : https://freestarcharts.com/images/Articles/Messier/Single/M1_Finder_Chart.pdf

Come si può notare la nebulosa si trova all’interno della costellazione del Toro, è quindi un oggetto celeste che può essere ben osservato nei mesi invernali per gli osservatori dell’emisfero boreale.Per apprezzare però appieno questo straordinario oggetto celeste bisognerà ricorrere senz’altro alla fotografia: come si può vedere dalla mia foto del 6 settembre 2021, la macchia debolmente luminosa visibile dall’occhio umano anche aiutato da strumenti ottici, viene risolta in un delicato intreccio di trame colorate. Malgrado si possa già apprezzare in qualche modo la sua bellezza, la lunghezza focale di questo strumento è ancora troppo corta per evidenziare al meglio la sua struttura; un’altra mia foto, realizzata il 10 agosto del 2019 con un telescopio del diametro più piccolo di quello attuale, ovvero solo 200 millimetri, avente però una lunghezza focale molto superiore e pari a 2000 millimetri, la mostra con un ingrandimento superiore.

La Nebulosa del Granchio fotografata con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 200 mm di diametro e 2000 mm di lunghezza focale, esposizioni multiple per un totale di tempo di integrazione di 40 minuti, camera CCD QHY8L a BIN 1×1 raffreddata a -15°C, filtro UHC. Foto Massimo Dionisi

Il maggiore ingrandimento dato da questo tipo di telescopio, si tratta di uno Schmidt-Cassegrain della Meade, si paga però in termini di chiarezza e definizione dell’immagine finale nonché di campo inquadrato molto più piccolo. Anche in questo caso l’esposizione complessiva della foto, detto “tempo di integrazione”, è stato pari a 40 minuti, come per la foto del 6 settembre 2021; la differenza nei colori tra le due immagini è dovuta anche ad una differenza di elaborazione post ripresa. Infatti le immagini astronomiche “grezze” vanno normalmente elaborate allo scopo di ridurre il più possibile il rumore di fondo, sia elettronico sia dovuto al fondo cielo naturale e da inquinamento luminoso; sono poi opportune anche ulteriori lavorazioni che possono portare a risultati finali anche abbastanza diversi, senza contare il fatto che, in questo caso, le due immagini sono state riprese con strumenti diversi.

La Nebulosa del Granchio ripresa nell’ottobre del 2017 con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 200 mm di diametro e 2000 mm di lunghezza focale, esposizioni multiple per un tempo di integrazione totale di 60 minuti, camera CCD Atik 16-C a BIN 1×1. Foto Massimo Dionisi

Cosa rende però questa nebulosa così affascinante sia dal punto di vista storico sia da quello scientifico? Bene, dobbiamo innanzitutto dire che nella storia dell’astronomia sono presenti documentazioni di alcuni antichi eventi osservati dagli astronomi dell’epoca: tra questi uno dei più famosi è quello della “Stella Ospite”, cioè una stella “nuova” mai vista prima, osservata dagli astronomi cinesi nell’anno 1054 nella costellazione del Toro, come documentato nelle cronache della Cina medioevale e tradotte in inglese da J.J.Duyvendak (https://en.wikipedia.org/wiki/J._J._L._Duyvendak) nel 1942 e contenuto nel Sung Shih, ovvero gli annali della Dinastia Sung, dove si legge:

“Nel primo anno del periodo Chih-ho, la quinta luna, il giorno del chi-ch’ou, una Stella Ospite apparve approssimativamente a qualche pollice a sud-est di Tien-Kuan. Dopo più di un anno è diventata gradualmente invisibile”

La stella chiamata “Tien-Kuan” era nota agli astronomi greci come Zeta Tauri e così noi oggi la identifichiamo; l’indicazione “a qualche pollice a sud-est” si riferisce probabilmente alla posizione su un globo celeste o una sfera armillare, piuttosto che a una reale distanza celeste che sarebbe stata indicata in maniera senz’altro diversa. Un altro riferimento, attribuibile però a due più tardi ovvero tra il 19 marzo e il 17 aprile 1056, scritto da Chang Te-hsiang nel Sung hui-yao recita:

“Durante il terzo mese del primo anno del periodo del regno di Chia-yu, il direttore dell’ufficio astronomico disse: la Stella Ospite è diventata invisibile, il che è presagio della partenza dell’Ospite. In origine, durante il quinto mese del primo anno del periodo del regno di Chih-ho, apparve la mattina a est a guardia di Tien-Kuan. Era visibile di giorno come Venere, con raggi appuntiti in tutte e quattro le direzioni. Il colore era bianco-rossastro. Fu visto del tutto per ventitré giorni”

Che qualcosa di eccezionale fosse accaduto nel cielo fu chiaro non solo agli astronomi cinesi ma anche ai nativi indiani che ne tracciarono anche dei pittogrammi rintracciati presso delle rovine nel nord dell’Arizona, in una grotta a White Mesa (Utah) e su una parete del Canyon Navajo (Arizona). Nessuna traccia di registrazione invece da parte di osservatori europei: si pensa che probabilmente furono eseguite delle osservazioni con relazioni scritte dell’evento ma che poi siano andate perdute, complici forse anche i pregiudizi religiosi dell’epoca. A dire la verità non abbiamo una conferma certa che l’evento raccontato dai cinesi e quello tramandatoci dagli indiani d’America attraverso poche immagini sia lo stesso: a favore giocano la probabile contemporaneità delle osservazioni: nei pittogrammi indiani viene riportata la “Stella Ospite” vicina ad una falce di Luna, una ricostruzione storica identifica una falce di Luna calante nella costellazione del Toro, in prossimità della citata stella Zeta Tauri o Tien-Kuan dei cinesi, la mattina del 5 luglio 1054, cioè proprio la mattina dopo che la Stella Ospite era apparsa agli astronomi orientali. Per contro bisogna dire che l’orientazione della falce di Luna appare al contrario di quella che sarebbe dovuta essere, quindi non sappiamo se il pittogramma è una libera interpretazione dell’artista che lo tracciò o se si riferisce a tutt’altro evento oppure non ha nessun legame con particolari configurazione celesti.

I pittogrammi dei nativi americani che dovrebbero documentare l’evento nel cielo del 1054. (da Burnham’s Celestial Handbook di Robert Burnham Jr., Vol. 3, Dover Publications Inc, New York, 1978)

Quello che sappiamo per certo è che questa “Stella Ospite” fu visibile anche in pieno giorno per ben ventitré giorni e scomparve dalla vista solo dopo quasi due anni, anzi esattamente dopo seicentocinquantatré giorni. Rivaleggiò in luminosità con la Luna Piena e fu sicuramente l’oggetto più cospicuo di tutto il cielo per moltissimo tempo. Ma cosa c’entra questa storia della “Stella Ospite” dei cinesi e i pittogrammi indiani con la nostra Nebulosa del Granchio? C’entra e parecchio pure perché sono praticamente la stessa cosa, o meglio una è la naturale conseguenza dell’altra. Quella nuova stella che si era “accesa” nel cielo quasi mille anni fa altro non era che uno dei fenomeni più catastrofici conosciuti nell’universo: una Supernova. In un mio precedente articolo riguardante la Helix Nebula (Nebulosa Elica), popolarmente chiamata “Occhio di Dio”, avevo parlato delle Novae, stelle giunte quasi al termine del loro ciclo vitale che espellono gli strati esterni della propria atmosfera in un parossismo esplosivo e creano delle nebulose, chiamate “planetarie” per via della loro forma. La Supernova è un fenomeno molto simile ma enormemente più violento, dove sono interessati anche gli strati più profondi della stella con un’esplosione talmente potente che la stella interessata può raggiungere una luminosità tale da superare quella dell’intera galassia che la ospita. Anche in questo caso quello che lascia dietro di sé è un residuo nebulare, chiamato anche in questo caso “nebulosa planetaria”, ed è proprio quello che noi osserviamo e fotografiamo nella costellazione del Toro: una vera e propria “pira funeraria” della stella esplosa; i gas di cui essa era composta sono stati espulsi con violenza nello spazio interstellare, creando quella delicata ragnatela di filamenti gassosi luminosi che possiamo oggi osservare.

Dall’evento dell’anno 1054 dovettero passare quasi settecento anni prima che l’umanità si accorgesse dell’esistenza della Nebulosa del Granchio: nel 1731 l’astronomo e medico britannico John Bevis (1695-1771) la vide per la prima volta come una debole chiazza luminosa e riscoperta indipendentemente dall’astronomo francese Charles Messier (1730-1817) ventisette anni più tardi. Nel settembre del 1758 la individuò nel cielo e la descrisse come:

“Una nebulosità posta al di sopra del corno meridionale della costellazione del Toro. Non contiene stelle e appare come una luce biancastra allungata come la fiamma di un cero; scoperta mentre stavo osservando la cometa del 1758.”

La cometa che stava osservando Charles Messier era la famosissima cometa di Halley, durante uno dei suoi numerosi passaggi in vicinanza del Sole documentati nella storia dell’astronomia ma fu anche il primo ad essere stato predetto proprio dall’astronomo inglese Sir Edmond Halley (1656-1742) nel 1696 in base alle osservazioni di comete del 1531, 1607 e 1682 che poi si rivelarono essere lo stesso oggetto. All’epoca l’osservazione delle comete era ritenuta della massima importanza e surclassava quasi tutte le altre attività astronomiche: poter dare il proprio nome ad una cometa era una cosa prestigiosa e dava lustro non solo all’astronomo che la aveva scoperta ma anche alla nazione a cui egli apparteneva. D’altra parte nessuno aveva la più pallida idea di cosa fossero realmente quei batuffoli luminosi che si scorgevano qua e là nel cielo e gli uomini stavano ancora muovendo i primi passi nella conoscenza del cielo. Comunque Messier era un tipo previdente e compilò un catalogo di oggetti non stellari da lui stesso individuati per poterli escludere nel momento in cui andava a caccia di comete nel cielo notturno. Alla Nebulosa del Granchio, che ancora non veniva chiamata in quel modo, assegnò il numero di catalogo 1, per cui divenne l’oggetto Messier 1 come viene identificato ancora oggi: in effetti questa attività, che Charles Messier considerava secondaria, lo portò ad una fama imperitura molto più di tutte le sue osservazioni di comete. Scriveva ancora l’astronomo francese:

“Ciò che mi ha spinto a intraprendere il catalogo è stata la nebulosa che ho scoperto sopra il corno meridionale del Toro il 12 settembre 1758, mentre osservavo la cometa di quell’anno (…) Questa nebulosa aveva una tale somiglianza con una cometa, nella sua forma e luminosità, che mi sono sforzato di trovarne altre, in modo che gli astronomi non confondessero queste stesse nebulose con le comete che stanno appena iniziando a brillare. Ho osservato ulteriormente con gli appositi rifrattori per la ricerca delle comete, ed è questo lo scopo che mi sono posto nel formare il catalogo (…)”

Qualche anno più tardi, nel 1774, l’astronomo tedesco Johann Elert Bode (1747-1826), coautore della legge chiamata di Titius–Bode sulle distanze tra i pianeti del Sistema Solare e responsabile della determinazione dell’orbita di Urano nonché di aver proposto tale nome per il nuovo pianeta appena scoperto, la descriva come una piccola macchia nebulosa senza stelle mentre l’astronomo inglese John Herschel (1792-1871), figlio del più famoso William Herschel (1738-1822) tedesco di nascita ma naturalizzato inglese e scopritore del pianeta Urano, pensava che Messier 1 fosse un ammasso stellare che non si riusciva ancora a risolvere in stelle e che fossero necessari telescopi migliori e più grandi per raggiungere questo obiettivo. L’ammiraglio inglese William Henry Smyth (1788-1865) nella sue opere astronomiche pubblicate nel 1844 e che gli valsero la medaglia d’oro della Royal Astronomical Society britannica nonché la sua elezione a presidente della stessa, la descrisse come:

“Una grande nebulosa, bianco perlacea, di forma ovale, con asse maggiore N.p. & S.f. e la parte più luminosa verso il sud”

L’astronomo anglo-irlandese William Parsons (1800-1867), terzo Conte di Rosse e costruttore del più grande telescopio dell’epoca del diametro di 180 centimetri, fu il primo nel 1844 a identificare gli estesi filamenti che avviluppano la nebulosa e riferendosi ad essi come simili alle zampe di un granchio; egli considerava che la struttura filamentosa fosse una caratteristica intrinseca di questa nebulosa e scriveva:

“Non si tratta di nebulosa di forma ovale; vediamo filamenti risolvibili disposti singolarmente, che scaturiscono principalmente dalla sua estremità meridionale, e non, come di consueto, a grappolo e irregolarmente in tutte le direzioni. Probabilmente un telescopio di maggiore potenza potrebbe mostrare altri filamenti e allora assumerebbe la forma ordinaria di un grappolo”

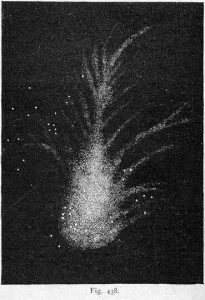

Disegno eseguito da Lord Rosse nel 1844 della Nebulosa Messier 1, da quel momento in poi si iniziò a riferirsi ad essa come “Nebulosa del Granchio” (Foto da Wikipedia, pubblico dominio, http://www.messier.seds.org/more/m001_rosse.html)

Con la descrizione fornita da William Parsons, detto Conte di Rosse o più brevemente Lord Rosse, divenne di uso comune riferirsi a questo oggetto celeste come alla “Nebulosa del Granchio”. Confrontando il disegno di Lord Rosse con le moderne fotografie, anche quelle dell’autore e presentate in questo articolo, si può apprezzare quanta strada è stata fatta da quelle osservazioni visuali che, in fin dei conti, risalgono soltanto ad un secolo e mezzo fa circa; erano però condotte con strumenti non proprio perfetti e in completa assenza del supporto della fotografia astronomica. Gli astronomi dell’epoca facevano quello che potevano con quello che avevano a disposizione: anche oggi sono molto numerosi gli appassionati di astronomia che si dedicano quasi esclusivamente all’osservazione visuale del cielo, con strumenti spesso del tutto rispettabili e, bisogna aggiungere, con grande soddisfazione personale; grazie alle innovazioni tecnologiche la qualità di questi telescopi è enormemente superiore a quelli utilizzati nel XIX secolo.

La struttura filamentosa fu comunque confermata dalle osservazioni dell’astronomo inglese William Lassell (1799-1880) nel 1852 dall’isola di Malta con descrizioni molto particolareggiate:

“Con 160X [ingrandimenti] è una nebulosa molto brillante, con due o tre stelle al suo interno, ma con 565X diventa un oggetto molto più notevole (…) Lunghi filamenti fuoriescono da tutte le parti e sembrano esserci una notevole quantità di minuscole e deboli stelle sparse su di essi; gli artigli esterni sono appena circoscritti dal bordo del campo di 6′ di diametro”

Nelle Publications XIII del Lick Observatory risalenti al 1918 e riguardanti le osservazioni di nebulose, recuperabile anche in rete presso l’archivio del SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) Publications of Lick Observatory, Vol. 13, pp.55-74 di Curtis, H. D. con titolo The Planetary Nebulae, Messier 1 è descritta come:

“Un oggetto molto complesso e interessante (…) all’incirca delle dimensioni di 6’x4′ [primi d’arco, equivalenti a 0,1×0,07 gradi circa] con angolo di posizione di circa 125° (…) Nella forma non è una tipica nebulosa planetaria ed è in dubbio che sia propriamente da includere come membro di questa classe di oggetti (…) Due stelle di magnitudine 16 sono entrambe vicine al suo centro ma non è sicuro che una delle due possa essere la stella centrale (…)”

In realtà una di queste due deboli stelle, per la precisione quella più a meridione, è proprio la stella progenitrice della nebulosa, quella che effettivamente esplose poco meno di mille anni fa ma chiaramente negli anni venti del secolo scorso questo ancora non si poteva sapere, come non si poteva nemmeno immaginare la reale natura di questa strana stella.

La sua identificazione avvenne nel 1942 ad opera dell’astronomo di origine tedesca ma naturalizzato americano Rudolf Minkowski che identificò nel suo spettro ottico delle caratteristiche veramente insolite. Lo spettro di oggetto celeste si ottiene facendo passare la sua luce attraverso un prisma o un reticolo di diffrazione: si ottiene una striscia composta da un arcobaleno di colori che vanno dal violetto al rosso, lo spettro visibile è quello percepibile dall’occhio umano corrispondente tra le lunghezze d’onda da 380 (violetto) a 740 (rosso) nanometri (un nanometro equivale ad un miliardesimo di metro): all’interno di questo spettro, chiamato “continuo”, possono essere presenti delle sottili righe scure dovute all’assorbimento da parte di alcuni elementi chimici presenti nell’oggetto celeste che si sta esaminando; queste righe, dette appunto “di assorbimento”, si presentano quasi sempre alle stesse lunghezze d’onda per ogni specifico elemento chimico. Per esempio analizzando lo spettro del nostro Sole si scopre che l’idrogeno produce tra le altre una riga di assorbimento alla lunghezza d’onda di circa 656 nanometri. Viceversa è anche possibile ottenere uno spettro in cui sono presenti righe in emissione, anche queste che corrispondono a precisi elementi chimici. L’analisi dello spettro di un oggetto celeste è una branca fondamentale dell’astrofisica in quanto si possono dedurre tutta una serie di dati: oltre alla sua composizione chimica si possono avere informazioni sulla sua temperatura, se si sta allontanando o avvicinando ed molto altro ancora; lo spettro ricavato da Minkowski nel 1942 della debole stellina all’interno della Nebulosa del Granchio era veramente strano e particolare, mai osservato prima. Pochi anni dopo, nel 1949, si scoprì che la stessa stella emetteva anche onde radio, poi nel 1963 venne identificata come sorgente di raggi X e nel 1967 come una delle più potenti fonti di raggi gamma del cielo. Identificabile con il numero di catalogo UCAC4-561-018141 questa stella è anche appena percepibile nella mia immagine dell’ottobre 2017 con 60 minuti di posa

La posizione della stella che esplose quasi mille anni fa e che ha generato la Nebulosa del Granchio indicata dalla freccia di colore giallo sovraimposta all’immagine della nebulosa ripresa dall’autore nell’ottobre del 2017. Questa stella è oggi nota come la “Pulsar del Granchio”

Ma in realtà non si tratta di una vera e propria stella, non più almeno: è una qualcosa di strano, esotico e assolutamente al di là della nostra immaginazione, è una stella di neutroni e più esattamente una pulsar.

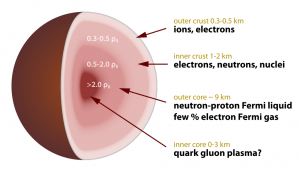

Subito dopo la sua esplosione, osservata dagli uomini poco meno di mille anni fa, le parti più esterne dell’atmosfera della stella si espansero nello spazio interstellare ad una velocità di centinaia di chilometri al secondo, iniziando a creare l’inviluppo che possiamo oggi ammirare; cosa accadde però alla sua parte più centrale? Ogni stella deve la sua stabilità all’equilibrio che si crea tra la pressione gravitazionale della propria massa e il calore interno generato dalle reazioni di fusione nucleare che avvengono nel nucleo, dove elementi più leggeri come l’idrogeno vengono trasformati in più pesanti come l’elio; quando però l’idrogeno comincia a scarseggiare la produzione di energia interna diminuisce ed aumenta la pressione gravitazionale. Questo causa l’innalzamento della temperatura del nucleo, dove gli atomi di elio iniziano a fondersi per creare elementi più pesanti come il carbonio e l’ossigeno; la stella ritrova quindi la sua stabilità al prezzo però di una sua mostruosa trasformazione sia interna che esterna. Quando però si conclude anche questa fase, la stella non può fare altro che contrarsi ancora aumentando ancora di più la sua temperatura: questo aumento però non riesce a far innescare nuove reazioni di fusione anche perché oltre un certo limite la fusione nucleare non produce più energia ma la consuma e la stella diventa altamente instabile fino ad esplodere. Gli strati esterni vengono espulsi ad una velocità che può arrivare a migliaia di chilometri al secondo mentre quelli più interni collassano su sé stessi, irrimediabilmente. La materia viene così compressa che persino i protoni e gli elettroni si fondono insieme e tutto quello che rimane è un oggetto di circa trenta chilometri di diametro avente una massa superiore a quello della nostra stella e composto principalmente da neutroni: questo stranissimo oggetto non può collassare ulteriormente grazie agli effetti repulsivi della pressione di degenerazione neutronica (dovuta al principio di esclusione di Pauli) e a quello della forza forte (una delle quattro interazioni fondamentali conosciute insieme a quella gravitazionale, elettromagnetica e forza debole); la sua materia si dovrebbe presentare come una sorta di “superfluido” con sorprendenti capacità superconduttive e avente una densità a stento immaginabile, pari a circa 198 milioni di tonnellate per centimetro cubo: per fare un paragone, un centimetro cubo della materia di una pulsar equivarrebbe ad un cubo di marmo di 416 metri di lato e con un volume di 72 milioni di metri cubi. In effetti questa densità è quella che si può rintracciare nei nuclei atomici, solo che in questo caso è estesa per una sfera di trenta chilometri di diametro.

Spaccato della struttura di una stella di neutroni secondo le più accreditate teorie attuali. (Immagine da Wikipedia di Robert Schulze)

La stella di neutroni che rappresenta ciò che rimane della supernova che creò la Nebulosa del Granchio ha proprio un diametro di trenta chilometri ed è, in un certo senso, il “cadavere” della stella originale che doveva avere una massa da dieci a venti volte superiore a quella del nostro Sole. Doveva essere una stella così grande perché altrimenti l’esplosione non avrebbe mai potuto creare una stella di neutroni ma solo una stella nana bianca, come era accaduto per la stella che aveva generato la Nebulosa dell’Elica nell’Acquario e altre nebulose planetarie che possiamo ammirare nel cielo, tuttavia non una massa ancora maggiore perché altrimenti il processo di collasso sarebbe proseguito in maniera inarrestabile fino alla creazione di un buco nero. Calcolando però la massa della stella di neutroni e sommando la massa complessiva nella Nebulosa del Granchio, si arriva appena ad un valore pari a circa 5 masse solari, con 2 masse per la stella e 3 masse per la nebulosa. Sorge quindi un grosso problema: dove è finita la massa mancante? Una possibile spiegazione è che questa materia, liberata violentemente al momento dell’esplosione stellare, sarebbe poi stata spazzata via dai fortissimi venti stellari causati dall’esplosione stessa, tuttavia dovremmo vederne almeno della tracce, come una sorta di guscio intorno alla nebulosa e questo non è stato mai trovato. C’è anche però da considerare che le stime sulla massa complessiva della nebulosa hanno un margine di errore piuttosto elevato. Al di là di questo mistero, che è solo uno dei tanti che circonda i fenomeni delle supernovae in generale e quello della Nebulosa del Granchio in particolare, la stella di neutroni ha anche molte altre peculiarità: come è ovvio la massiccia stella originale ruotava su sé stessa, come fanno tutte le stelle; per via della legge sulla conservazione del momento angolare, questa rotazione si è trasferita alla stella di neutroni, solo che adesso il suo diametro è enormemente ridotto rispetto alla stella generatrice. La stella di neutroni nella Nebulosa del Granchio ruota ad altissima velocità, compiendo 33 rotazioni complete intorno al suo asse ogni secondo, ovvero una ogni 33 millisecondi: l’emissione di onde radio riflette questo periodo di rotazione per cui si assiste a delle vere e proprie pulsazioni, da qui il nome “pulsar”.

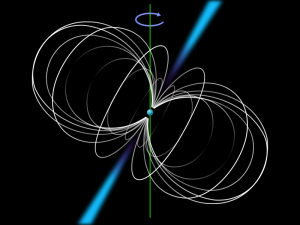

Rappresentazione schematica di una pulsar: la sfera azzurra al centro rappresenta la stella di neutroni, le curve bianche indicano le linee del campo magnetico, i coni sporgenti rappresentano i raggi di emissione delle radiazioni elettromagnetiche e la linea verde rappresenta l’asse su cui ruota la stella. (Immagine da Wikipedia)

Anche il campo magnetico è stato ereditato dalla stella progenitrice ed è ora mostruosamente amplificato: le emissioni radio sono incanalate attraverso fasci ben definiti dal campo magnetico e l’intero oggetto si comporta come un “faro cosmico” che si rivela essere anche un orologio piuttosto preciso. In realtà il periodo di rotazione sta gradualmente rallentando in ragione di 38 nanosecondi al giorno: questo rallentamento genera un’enorme quantità energia che va ad alimentare un effetto chiamato di radiazione di sincrotrone che avviene all’interno del campo magnetico della pulsar, dove gli elettroni sono costretti a viaggiare a velocità vicine a quella della luce; questo effetto costituisce la maggior parte dell’emissione della pulsar e rende l’intera Nebulosa del Granchio complessivamente 75.000 volte più luminosa del nostro Sole. La presenza di energie così grandi in gioco ha altre conseguenze: nella maggior parte di casi gli oggetti celesti evolvono su una scala tale che delle variazioni nel loro aspetto sono apprezzabili in periodi che vanno da diversi anni fino a decenni o addirittura secoli; non è il caso della parte interna della Nebulosa del Granchio, dove si può assistere a dei mutamenti anche nell’arco di pochi giorni.

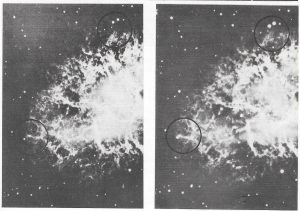

Come avevano già determinato gli osservatori visuali del XIX secolo, la Nebulosa del Granchio ha dimensioni apparenti pari a 6’x4′; per confronto si consideri che la Luna piena ha un diametro di 30′, cioè mezzo grado circa. La forma appare sostanzialmente ovale e si pensa che in realtà si tratti di un ellissoide o “sferoide prolato”. Malgrado le immagini attuali restituiscano un oggetto molto diverso da quello disegnato nel XIX secolo da Lord Rosse, i filamenti sono realmente presenti e hanno delle colorazioni che possono andare dal rosso al rosato, oltre che biancastre; essi rappresentano, come già accennato, quello che rimane dell’antica atmosfera della stella progenitrice perita nell’immane esplosione della supernova: la loro composizione è più che altro di idrogeno ed elio, con tracce di carbonio, ossigeno, azoto, ferro, neon e zolfo con temperature che possono oscillare tra gli 11.000 e i 18.000 gradi. I filamenti avviluppano una parte centrale di colore azzurrino, poco visibile nelle foto dell’autore ma molto ben evidente nelle immagini riprese con telescopi più grandi e potenti, con abbondanze anomale di elementi in zone particolari come una regione di forma toroidale composta di elio puro ed in altri punti concentrazioni anomale di ferro e nickel. Questa zona centrale è dove agisce la radiazione di sincrotrone già citata, dove gli elettroni sono accelerati a velocità prossime a quelle della luce dall’intenso campo magnetico della pulsar. Le misure più recenti pongono la Nebulosa del Granchio a circa 6.500 anni-luce dalla Terra, in base a questo ne risulta una dimensione di circa 5,5 anni-luce; essa si espande nello spazio interstellare ad una velocità di circa 1.500 km al secondo e immagini riprese a distanza di diversi anni mostrano chiaramente questa espansione, che dovrebbe essere stata accelerata in tempi relativamente recenti dall’azione dell’energia della pulsar attraverso il suo campo magnetico.

Due immagini riprese a distanza di 34 anni mostrano chiaramente alcuni dei filamenti esterni della Nebulosa del Granchio in espansione nello spazio interstellare. (da Burnham’s Celestial Handbook di Robert Burnham Jr., Vol. 3, Dover Publications Inc, New York, 1978)

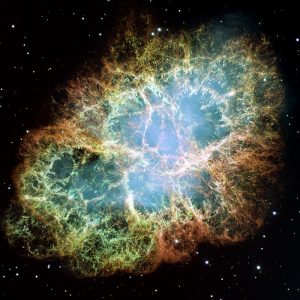

Fantastica immagine della Nebulosa del Granchio ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble (Foto NASA/ESA di J. Hester and A. Loll, Arizona State University da Wikipedia)